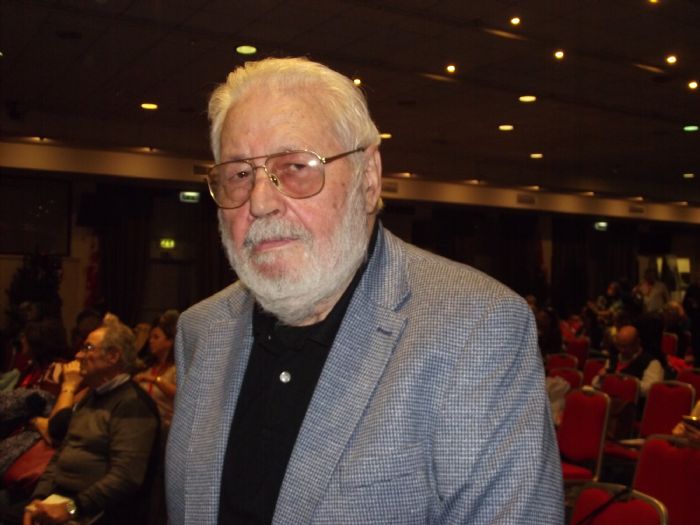

Pippo Oddo, tante vite

e un sogno incompiuto

Cultura | 18 aprile 2025

Il sogno resta incompiuto e le nostre società sembrano, purtroppo, imboccare direzioni diverse da quelle alle quali Pippo Oddo ha dedicato una vita di impegno - politico e sindacale - e di studio. “Guasto è il mondo” scriveva lo storico britannico Tony Judt nel 2010; e in questi tre lustri di secolo le cose sono davvero peggiorate. Pippo è un uomo del Novecento, il “secolo breve” ma terribile della storia planetaria, ma ha anche attraversato un quarto del XXI e con la contemporaneità continua a confrontarsi. Le vite del sogno sono tante, almeno quanti sono i volti rappresentati nella bella copertina di Nicola Faglia del volume, ma si compendiano in una sola esistenza, segnata da una forte continuità ideale. (Giuseppe Pippo Oddo, Le tante vite di un sogno incompiuto. Riflessioni autobiografiche, prefazione di Dino Paternostro, Navarra editore, 600 pagine, 26,00 euro).

Nato nel 1940 in una famiglia contadina di tradizioni risorgimentali e democratiche, l’autore ha visto, bambino ma già testimone interessato, la stagione della lotta per l’applicazione dei decreti Gullo sulla ripartizione del prodotto e la lunga battaglia per la riforma agraria. Il bisnonno materno Francesco Barbera, detto don Ciccio il sellaio, fu seguace di Francesco Bentivegna, il “barone popolare” nella rivoluzione antiborbonica del 1856. Tra i rivoluzionari condannati a morte, non era stato fucilato a differenza del Bentivegna, ma destinato a 18 anni di carcere duro nel penitenziario di Favignana; liberato nel 1860, aveva seguito Garibaldi nell’impresa dei Mille.

Scoprire nelle pagine di questo bel libro che il dottor Rosario Bentivegna, medico comunista tra i protagonisti della Resistenza romana contro il nazifascismo e dell'azione partigiana di via Rasella, si considerava (pur non essendolo dal punto di vista anagrafico) discendente di Francesco Bentivegna, “barone del popolo” e di suo fratello Stefano, ha consentito a chi scrive di riflettere sui fili, lunghi e forti, che legano la parte migliore della Sicilia alle pagine più importanti della storia nazionale.

Protagonista assoluto nelle pagine di Oddo è il mondo contadino, a partire dalla sua Villafrati; mondo al quale l’autore ha sostanzialmente dedicato la sua vita di ricercatore, sintetizzata nei quattro splendidi volumi de Il miraggio della terra in Sicilia, pubblicati tra il 2010 e il 2021, che scavano a fondo e forniscono nuove chiavi interpretative della grande storia del mondo contadino in Sicilia e della sua progressiva presa di coscienza, fino a diventare movimento di masse che scendevano in lotta non solo per realizzare l’aspirazione antica del possesso della terra, ma anche per cambiare radicalmente la società. È il dato che ben coglie Dino Paternostro nell’attenta prefazione: “I contadini sognavano lo sviluppo e si battevano per ottenerlo con intelligenza e con grande coraggio. Avveniva in tanti comuni della Sicilia, avveniva a Villafrati, a Bolognetta, a Cefalà Diana, a Godrano. La notizia dell’uccisione nella vicina Baucina del segretario della Camera del lavoro Nicolò Azoti spinse – nell’autunno del 1948 – i contadini di Bolognetta a costituire la cooperativa Azoti ed a marciare con i compagni di Villafrati verso il feudo Stallone (…). Le lotte dei contadini (...) in quell’area ottennero prima la sospensione e poi la rimozione del sindaco mafioso Serafino Di Peri, che poi finì al confino”.

L'approccio di Pippo Oddo all’impegno politico nasce dal concreto delle sue condizioni di vita, come è ben evidenziato dal racconto della battaglia condotta assieme all’amico Totò Frisella (che sarebbe poi diventato dirigente del sindacato trasporti nazionale della Cisl) per garantire il trasporto degli studenti dalla località di residenza alle scuole superiori di Palermo, al momento dell’abolizione della ferrovia locale e del passaggio dei servizi di trasporto pubblico all’Ast, azienda regionale ma già allora segnata dalla presenza di interessi mafiosi. Dalla lotta per il trasporto degli studenti, il passaggio alla politica, pur nell’indecisione su quale partito scegliere, avviene quasi come scelta naturale di fronte ai fatti del luglio ‘60 che fermarono a furor di popolo il tentativo di costituire un governo di centro destra con la presenza dei neofascisti del Msi: “I ragazzi dalle magliette a strisce ed i quattro morti palermitani dell’8 luglio 1960 che salvarono la democrazia italiana dalla deriva fascista, mi fecero capire che non era condizione indispensabile l'essere iscritti al Pci o al Psi per trovarsi dalla parte giusta della storia”.

Si iscriverà al Psi nel 1963 e aderirà alla scissione della sinistra socialista di Tullio Vecchietti, Dario Valori, Lelio Basso e Vittorio Foa, partecipando attivamente per un decennio a quell'esperienza politica che, come ricorda nel capitolo che si intitola “L'agonia del partito scomparso in un solo pomeriggio”, si concluderà all'indomani delle elezioni nazionali della primavera 1972, anche se nei due anni precedenti erano stato chiari i segni dell'approssimarsi della tempesta. “Giunte a questo punto le cose, cercai di fare ordine nella mia mente sui prevedibili scenari del dopo 7 maggio e mi resi conto che il mio partito non aveva molte speranze di sopravvivenza. Ma, come un figlio che assiste un genitore in coma irreversibile, feci di tutto per farlo sopravvivere, rassicurandolo che ero già pronto a raccoglierne la parte che mi spettava dell'eredità, per custodirne i valori nell'interesse delle generazioni future... Posti sui due piatti della stessa bilancia i meriti, che avevano avuto negli ultimi tempi nella battaglia per il riscatto degli oppressi, i comunisti ed i socialisti, mi sembrò che l'ago pendesse decisamente sui primi”. Comincia così una militanza che durerà fino allo scioglimento del Pci con il congresso del febbraio 1991 che seguì il famoso discorso di Achille Occhetto alla Bolognina. L’adesione dell’autore alle ragioni del Partito Comunista Italiano è piena e convinta; tuttavia traspare qua e là, come in altre testimonianze di dirigenti comunisti di estrazione psiuppina, la sensazione di essere rimasti in qualche modo estranei – o comunque non pienamente coinvolti – nelle dinamiche più segrete di quel partito. Come tanti della sua generazione, Oddo considera il lavoro sindacale una scelta di vita. Sono i capitoli più densi ed emozionalmente partecipati dell'autobiografia. Dalla prima esperienza alla Fillea (il sindacato degli edili della Cgil), per la quale rinunciò a presentarsi agli orali del concorso pubblico che avrebbe probabilmente vinto, alla lunga permanenza a Ragusa dove viene impegnato come dirigente “generale” nella segretaria della Camera del lavoro ed è protagonista di importanti battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nell'agricoltura trasformata – che aveva assunto forma capitalistiche – e nella serricoltura e nelle lotte per avverare la grande speranza dell'industrializzazione che segnò le battaglie meridionalistiche di quegli anni.

Il ritorno nel 1972 a Palermo alla direzione della Federbraccianti provinciale apre un periodo di intenso lavoro per lo sviluppo agricolo che condurrà nel giro di quattro anni al raddoppio degli iscritti e a un significativo processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti. Poi il ritorno alla dimensione confederale, nella segreteria della Camera del lavoro di Palermo impegnato nel movimento dei disoccupati che portò alla conquista della legge sull’occupazione giovanile e, nel 1978 l’incarico di segretario generale aggiunto della Federbraccianti regionale.

Pur non sottacendo la nota di amarezza che affiora nelle descrizione degli accadimenti che lo condussero ad assumere la direzione regionale dell’Inca, il patronato della Cgil ("...folgorata da un'idea luminosa, la Cgil regionale scoprì che l’Inca siciliana era uno dei più solidi avamposti strategici del sindacalismo della società post industriale e aveva bisogno di una direzione forte che nessuno poteva assicurare meglio di me”), chi scrive considera straordinario l’impulso che Oddo seppe dare alle attività di tutela individuale che in quell’epoca, forse, il sindacato tendeva a non valutare pienamente per la loro importanza. Così pure, lasciata la Cgil, innovativa fu l’attività svolta per il patronato della Confcoltivatori, dove ritrovò Vito Lo Monaco con cui aveva lavorato nella Federbraccianti di Palermo. Decisamente innovative anche le esperienze cui si dedicò negli anni successivi nel settore dell’agriturismo.

Il volume, per la ricchezza di contenuti e la chiarezza espositiva, meriterebbe un’analisi puntuale, incompatibile con i limiti di una recensione. Già dai titoli dei capitoli emergono gli elementi di una storia sociale della Sicilia del dopoguerra che tiene sempre al centro l’idea delle battaglie sociali per lo sviluppo del territorio e della partecipazione delle donne e degli uomini come prospettiva concreta per la costruzione di quella democrazia avanzata, disegnata nella Costituzione della Repubblica, che ha sempre ispirato l’azione della sinistra politica (comprendendo in essa il cattolicesimo sociale quale emerge anche dalle belle pagine dedicate a Piersanti Mattarella) e del movimento sindacale.

Da segnalare l’approfondimento dedicato alle battaglie contro la mafia che hanno caratterizzato, lungo i decenni, tutte le stagioni del movimento operaio e contadino nell’Isola. Nella vicenda umana di Pippo Oddo l’impegno politico e sindacale è stato accompagnato, come nelle migliori tradizioni dei “rivoluzionari professionali”, dall’applicazione costante allo studio e alla ricerca, che gli ha consentito di offrire contributi pregevoli alla storiografia della Sicilia contemporanea. Pippo definisce il suo libro un “testamento spirituale”: ci permettiamo di dire che è un'ulteriore tappa di un percorso di scavo e di indagine non ancora concluso e che produrrà altri magnifici frutti.

Per concludere, un ricordo personale: chi scrive sulla ZAZ 968 A ebbe modo di viaggiare, approfittando di un passaggio al ritorno da qualche riunione in giro per il territorio siciliano. Non sapremmo giudicare quale fosse il tasso di “sovietismo” dell'automobile, ma certamente il rombo del motore ricordava la forza, massiccia e vagamente minacciosa, dei trattori che a quell'epoca solcavano i campi dell'ancora esistente Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Grazie, Pippo, per questa splendida testimonianza di vita.

Ultimi articoli

L’emozione dei ragazzi

L’emozione dei ragazzi

per La Torre e Di Salvo i giovani promuovono

i giovani promuovono

il ricordo di Pio La Torre

e Rosario Di Salvo Gerges Simenon,

Gerges Simenon,

la vita in tanti fotogrammi

di bellezza Giustizia, dove porta la riforma di Nordio

Giustizia, dove porta la riforma di Nordio  Solo lo stupro nero diventa caso nazionale

Solo lo stupro nero diventa caso nazionale  Meli, l'intellettuale

Meli, l'intellettuale

distante dalle accademie Mercati azionari, la Grande Rapina

Mercati azionari, la Grande Rapina  Storie di amore,

Storie di amore,

orrore e coltelli Donne, pregiudizi

Donne, pregiudizi

e violenza di genere Trump e Putin, la logica del dominio

Trump e Putin, la logica del dominio