Pausa pranzo, l'arte dei siciliani di cibarsi con voluttà

Cultura | 21 agosto 2022

La Sicilia di un vago Ottocento. Il salone di una dimora nobiliare di campagna: «La porta centrale si aprì e “Prann’ pronn” declamò il maestro di casa; suoni misteriosi mediante i quali si annunziava che il pranzo era pronto».

La scena è tratta da una delle pagine più trascurate del romanzo “Il Gattopardo”. Un brano che smonta l’abusato assunto lampedusiano quello del: “Cambiare tutto per non cambiare nulla”.

Il maggiordomo informa che il pranzo è servito.

Ma l’annuncio è anche il preludio al cambiamento epocale che sta per andare in scena. A tavola il vecchio principe Salina scruta, smarrito, la selvaggia sensualità di Angelica, sembra mangiarsela con gli occhi. La trasformazione sociale che va in scena ha un suono basso e cavernoso, quello della risata grossière della figlia di don Calogero Sedara, ex soprastante. «Angelica, la bella Angelica, dimenticò i migliaccini toscani e parte delle proprie buone maniere e divorava con l’appetito dei suoi diciassette anni e col vigore che la forchetta tenuta a metà dell’impugnatura le conferiva».

Don Calogero Sedara è il personaggio più laido della letteratura del Novecento italiano, al pari dell’orrendo Nikolaj Stavrogin di dostoevskijana memoria. Quel pranzo segna, dunque, un punto di svolta epocale. La Sicilia dell’aristocrazia placida e indolente, figlia di tutte le invasioni e amante di tutti gli invasori, si rassegnava a cedere il passo a borghesi spaventevoli, cinici, goffi, sguaiati, parvenu, villani e rifatti privi di stile.

Si adoperavano con ogni mezzo, spesso illecito, nell’esercizio del ripudio della loro rustica progenie.

Erano cinici cagliostri che agognavano l’approdo al soglio di una nobiltà ineffabile. Indossavano con impacciata inadeguatezza crinoline, pizzi, merletti, frac, tube e marsine d’ordinanza.

Tuttavia, dalle bramate splendide e costose stoffe, come per malefico sortilegio, continuavano a sprigionarsi rimandi al loro inglorioso passato.

Erano terribili afrori dolciastri di antico beccume, un rimando antico che nessun profumo francese riusciva a fugare. Il banchetto del Gattopardo, i suoi protagonisti, mettono dunque in scena la storia recente della Sicilia. Don Calogero Sedara è l’antenato della nuova classe dominante.

Nuova casta di privilegiati che hanno fatto della Sicilia del Novecento l’attuale Isola inospitale e disperante. Una Sicilia senza memoria e senza futuro che galleggia, ormai, alla deriva nel Mediterraneo.

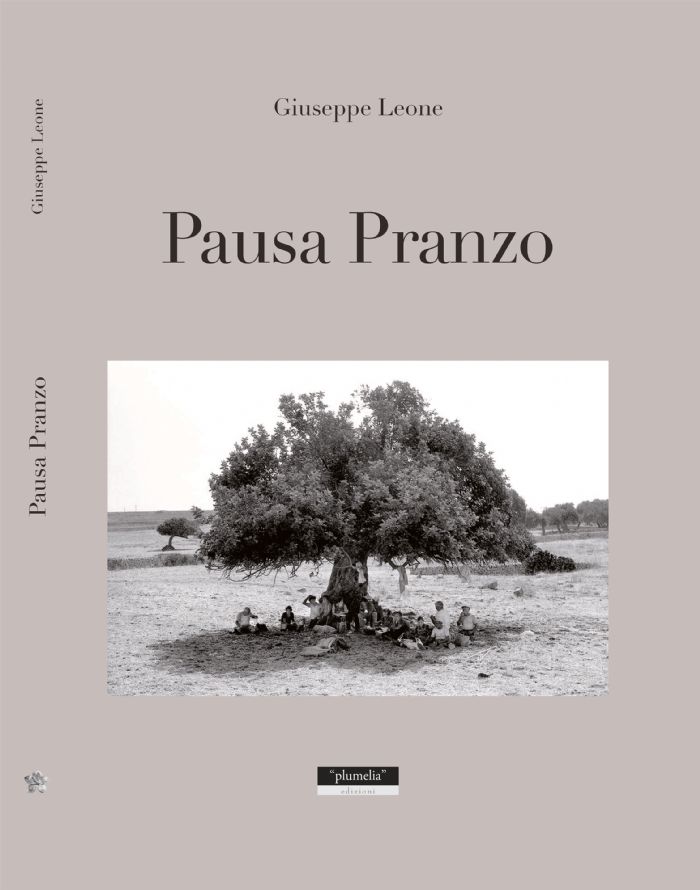

L’arguzia introspettiva di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è la stessa che alberga nelle immagini fotografiche di Giuseppe Leone. Il suo è uno scandaglio sociale frutto di mezzo secolo di bracconaggio fotografico. Il protagonista del libro di Leone è il racconto, il cibo è il pretesto.

Scatti che scandiscono un affastellarsi di tavole imbandite, focolari, apparecchiature, akratismos, agapi, convivi, epule. È il dìskos della millenaria tradizione mediterranea. Immagini di uomini e donne raccolti in cerchio nell’atto del racconto.

Ritratti fotografici di tavole aristocratiche e umili focolari di pastori e contadini. Pause pranzo.

In verità, pretesti per la più indispensabile delle cose inutili: narrare. A raccontarsi sono artisti, poeti, nobili, artigiani e operai. Il libro muove da un assunto sciasciano: per esporre efficacemente una storia, occorre restringere il campo della ricerca e focalizzare l’attenzione su un dettaglio apparentemente insignificante.

Dall’archivio sterminato del fotografo ragusano, misteriosamente, trova forma compiuta questa storia della trasformazione epocale operata in Sicilia. Il casellario fotografico di Giuseppe Leone è un continuo stupore. Come entrare dentro una buia miniera, abbrancare, casualmente, un sasso e tornati in superficie, increduli, accorgersi di brandire una pietra preziosa. Migliaia di diapositive, negativi, stampe, provini di scatti che non finiscono mai di stupire. Immagini che possiedono l’eleganza della buona composizione pittorica. La pittura è l’antica vocazione artistica di Leone. In questi fotogrammi, non è difficile intravedere la lezione dei grandi pittori del Novecento, dal realismo guttusiano al lirismo guccioniano.

Un repertorio fotografico che presenta un carattere di dualità. Da una parte, come in una sorta di tentativo estremo, le testimonianze del naufragio della cultura contadina. Dall’altra il disperato tentativo di fissare il paesaggio isolano, prima che uno dei due sparisca. La molla del suo agire fotografico non è mera nostalgia del passato, piuttosto una speranza di consegna di memoria. Un tentativo di consapevolezza condotto con strenua fermezza. Il libro possiede un ritmo compositivo da rondeau mozartiano.

Il cibo nella letteratura siciliana Da sempre avviluppandosi, torcendosi, il cibo e il racconto, intessono pagine mirabili scritte dai protagonisti della letteratura siciliana. Non ultimo anche questo racconto per immagini. Tra le pagine di questo libro albergano i ritratti dei grandi interpreti della cultura del Novecento: Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Enzo Sellerio, Piero Guccione, Sonia Alvarez. Tutti immortalati nell’atto formale del rito del pranzo. In verità, tutti raffigurati nell’atto di raccontare. Bisbigliano al commensale al loro fianco, declinano testi agli astanti, ascoltano rapiti.

“I siciliani per non lavorare, scrivono”, sottolineava ironicamente l’editore Valentino Bompiani.

Sfogliando le pagine di questo libro viene da aggiungere che, oltre che scrivere mirabilmente, lo fanno nel corso di interminabili pranzi. Migliaia le pagine della letteratura siciliana dedicate al rito del pranzo.

Da una parte le narrazioni che testimoniano l’epopea dell’aristocrazia isolana, le pagine e i personaggi di Tomasi di Lampedusa, Federico De Roberto, Dacia Maraini, Simonetta Agnello Hornby; dall’altra, l’epica della cultura contadina, quella raccontata da Giovanni Verga, Mario Rapisarda, Leonardo Sciascia, Elio Vittorini.

I fasti delle discendenze nobiliari siciliane, e il ricordo che se ne ha, traspirano dalle pagini incantate di Dacia Maraini nella sua “Lunga vita di Marianna Ucria”. Una Sicilia settecentesca fa da sfondo alla storia di Marianna Alliata Valguarnera.

L’intera storia è evocata, descritta attraverso gli odori, i profumi, gli effluvi, i vapori. La protagonista, sordomuta, esplora la realtà grazie a questa dimensione sensoriale. Il racconto irrompe in scena grazie all’incantamento del profumo di anice e alla delizia della petrafennula. Marianna, privata del dono della parola, supplisce con la descrizione olfattiva. Evoca un dolce di origini arabe, attraverso gli afrori del miele, l’aroma del cedro, le note dei fiori di arancia, la fragranza delle mandorle, gli effluvi della cannella.

Gli fa eco Simonetta Agnello Hornby con il suo “Il pranzo di Mosè”. Un rimando alla sua infanzia e alla tenuta di famiglia, nei pressi di Agrigento.

La contrada Mosè dove la famiglia, come da tradizione, si trasferiva nelle lunghe estati siciliane.

Ed ecco evocata l’antica ricetta dei “Les beaux restes”, gli avanzi. Il gioco e la magia di conferire agli avanzi la grazia di un pasto ricercatissimo.

Bastava un filo d’olio, come il titolo della raccolta di ricette della nonna Maria, protagonista del libro. Apparenti banali ricette, annotate in un quadernetto con le pagine numerate. Ricette che si trasformano in un “aide-memoire”. Il cibo è il pretesto. Il racconto è la fantasticheria, il cuntu che rimanda a storie e atmosfere sospese.

Al cibo e al racconto si lega financo l’insoluta, eterna diatriba tra Palermo e Catania. Un’apparentemente banalità, una disputa canagliesca sorta sulla declinazione femminile o maschile di un cibo da strada, il riso fritto ripieno. È corretto dire arancini o arancine? Un quesito che divide, nettamente, come il fendente di una sciabolata, la Sicilia orientale da quella occidentale.

Arancina a Palermo, arancino a Catania.

Duello di genere, che continua a resistere, nonostante somme sentenze dell’Accademia della Crusca e in barba alle indicazioni di un grande autore della letteratura siciliana. Paradossalmente, proprio un catanese ha consegnato alla memoria, insinuandolo tra le pagine del suo capolavoro “I Vicerè”, l’insoluto arcano. Il catanese Federico De Roberto annotava controcorrente rispetto ai suoi concittadini: “In città, la cucina dei Benedettini era passata in proverbio: il timballo di maccheroni con la crosta di pastafrolla. Le arancine di riso grosse ciascuno come un melone”. Dunque per il catanese De Roberto erano “arancine”.

Al barocco degli intrugli nobiliari francesizzanti, si contrappone l’incantamento della semplicità, quella delle mense popolari. Cibi cotti nei bivacchi dei pastori, consumati nel buio di sudice taverne. La tradizione della cucina del popolo è stata tratteggiata, mirabilmente, da Giovanni Verga. L’autore delle “Novelle rusticane” si produce incantato nell’elogio del profumo delle fave e delle cipolle. Cibi poveri che fanno da fondale al tragico vissuto quotidiano dei suoi protagonisti. Le dorsali del racconto verghiano sembrano costruite sul continuo rimando al cibo, quasi un’ossessione. I lupini e il tragico naufragio. Il pane “Scaccia-fame” che segna la giornata di Jeli, il giovane pastore di “Rosso Malpelo”: “Ingozzava i maccheroni e carne come se non avesse visto grazia di Dio da due giorni”. Cibo ed è subito racconto. Questa volta il riferimento è a don Giammaria, il prete dei Malavoglia.

Lo stesso Leonardo Sciascia narrava spesso aneddoti legati al fascino rapinoso degli alimenti e delle sue evocazioni narrative, ad accettare inviti a base di coniglio cucinato proprio come è descritto nel suo libro “Il giorno della civetta”.

Confessando che lui, quel maledetto coniglio, lo detestava. Il cibo è nello stesso attacco delle “Parrocchie di Regalpetra”, con il venditore di panelle che invita all’acquisto del delizioso impasto di ceci fritto. In “Sarde e altre cose allo zolfo”, lo scrittore di Racalmuto racconta di come gli zolfatari solevano cuocere le loro povere pietanze.

Tenendole per la coda, calavano le loro sarde in un panetto bollente di zolfo, giusto il tempo di formare una mefitica crosta, rimossa la quale si poteva dare il via al pranzo dello zolfataro. Singolare che l’ultimo ricordo che lega il fotografo ragusano e lo scrittore di Racalmuto sia legato proprio al cibo. Il suo ultimo ritratto di Leonardo Sciascia è uno scatto realizzato a Palermo. Leone aveva portato da Ragusa una torta confezionata da “Di Pasquale”, la pasticceria prediletta dallo scrittore nel corso dei suoi soggiorni ragusani.

Era una magnifica torta a forma di libro. Quell’ultima inquadratura che rimane ancora vivida nella memoria di Leone è un dettaglio del volto di Sciascia, gli occhi lucidi di lacrime. Qualche settimana dopo cominciò il calvario dello scrittore siciliano. I problemi di salute si aggravarono, fino alla scomparsa nel novembre del 1989.

L’episodio più divertente e più drammatico al tempo stesso è quello narrato dal poeta Mario Rapisarda. Narra del fallito tentativo di rivolta dei braccianti, ingannati con un diabolico stratagemma dal loro soprastante. Un aguzzino che riservava ai rivoltosi una insospettabile gentilezza.

Fiaccati dalla ormai insostenibile indigenza, accettano di soppiatto un misero uovo sodo. Uno solo. Uno ad uno. Il giorno dopo, il soprastante giunge in groppa alla sua nevrile giumenta. Irrompe in scena con fare mafioso. Si rivolge ai rivoltosi al grido di: “Attia di l’ovu”. “Mi rivolgo a te, quello dell’uovo”. Tutti intuiscono di essere stati ingannati. Uno ad uno. La rivolta si spegne dunque al cospetto di un misero uovo. Ricatto che costringe gli astanti a rompere le righe, in silenzio, tornando rassegnati al lavoro. Lasciando naufragare così ogni proposito rivoluzionario.

Ma l’autore che più di tutti sembra ispirare questo racconto fotografico di Giuseppe Leone è Elio Vittorini, l’autore di “Conversazione in Sicilia”.

Il protagonista del romanzo è Silvestro Ferrauto, intellettuale e tipografo siciliano emigrato a Milano. In un viaggio di ritorno “In preda ad astratti furori”, incrocia sul traghetto un contadino siciliano, piccolo di statura, senza cappotto, affamato e soave nell’aver freddo, le mani nelle tasche dei pantaloni, il bavero della giacca rialzato.

Sul ponte della nave il protagonista mangia pane, aria cruda e formaggio. Cibo che gli riporta alla mente antichi sapori, financo gli odori delle mandrie di capre, il fumo di assenzio. “Non c’è formaggio come il nostro”, scandisce Silvestro rivolto ai piccoli siciliani curvi e alle donne dalle femminilità voluminose sedute sui sacchi. All’invito rispose solo il più piccolo di statura, il più scuro in volto, il più bruciato dal vento. Silvestro e il contadino danno vita a un surreale confronto sul cibo. L’oggetto della conversazione è l’arancia, il frutto che incarna la stessa sicilianità. Il contadino si inginocchia, fruga dentro un paniere ai suoi piedi, tira fuori un’arancia. Offre il frut to dorato alla moglie-bambina, lei aggrottata nel suo scialle scuote la testa rifiutando. Il piccolo contadino con il vento che oltraggiava la visiera del cappello, sbuccia l’arancia, ingoiandola come ingoiasse maledizioni.

Cibo e narrazione siciliana dunque, fino a giungere all’autore di Montalbano. Quell’Andrea Camilleri che ha tratteggiato il suo personaggio più famoso, cucendogli addosso anche la fama di buongustaio. Un elogio letterario della cucina mediterranea. Una sorta di omaggio al suo autore preferito Vázquez Montalbán e al suo commissario gourmet Pepe Carvalho.

Lo stesso Giuseppe Leone ama raccontare un episodio accaduto alla fine degli anni Ottanta.

L’arrivo in Sicilia del direttore editoriale della Bompiani Mario Andreose. Uomo elegante, colto e raffinato. I due partono da Ragusa alla volta di Racalmuto. Ad attenderli, nella leggendaria casa di campagna in Contrada Noce, Leonardo Sciascia e la moglie. Nel caldo di un’estate siciliana infuocata, non vengono risparmiati all’impeccabile intellettuale veneto ragù ribollenti e succulenti manicaretti. Andreose, rivolgendosi di soppiatto al vicino Leone, chiede notizie sul numero delle portate. Ricevendo per tutta risposta che quello era solo l’inizio. Andreose allenta dunque, con discrezione, il nodo della cravatta, estrae il fazzoletto dal taschino della giacca e deterge, con altrettanta discrezione, le minuscole gocce di sudore che imperlavano la sua fronte.

Sul cibo e i suoi rimandi, si costruisce la stessa tradizione lessicale siciliana. “Mangiapani a tradimentu”, si dice dei lagnusi, gli scansafatiche.

“Un pezzo di pane”, invece, per indicare la bontà di un individuo. L’ammirazione, la smania per una donna, si esprime con: “La mangerei con gli occhi”. Ma anche nelle pratiche più superstiziose e profane, il cibo è protagonista e si fa narrazione fantastica. Non si poteva tagliare il pane in casa di contadini, senza aver prima mimato il segno della croce con il coltello, ma solo sulla parte tondeggiante, il contrario era considerato anticamera di devastanti disgrazie. Occorreva baciare subito il pane caduto per terra, quasi una ritualità sacra. Per la festa di San Giuseppe si addobbavano altari barocchi nelle case, erano rivestiti di mirto e alloro e decorati con ogni forma di cibo da donare poi ai poveri. Dopo la cerimonia funebre si organizzava un “consolo” per i familiari, una cesta che prevedeva tutte le portate della cena. Nel mese di novembre i defunti portavano in dono ai bambini pupi di zucchero colorati. Nelle raffigurazioni più antiche, come quelle che danno vita alle scene a mosaico che adornano la villa romana del Casale di Piazza Armerina, un sito archeologico risalente al III-IV secolo, è tutto un affastellarsi di tessere di marmo policromo, raffigurano accampamenti, battute di caccia, leggende e accadimenti mitologici.

Il pretesto è quello di cucinare la cacciagione ma il protagonista, ancora una volta, è il racconto.

Il mito più antico del Mediterraneo, quella della giovane Kore figlia di Demetra, ha il suo momento decisivo legato al cibo. La giovinetta nell’atto di cibarsi di chicchi di melagrana, si condanna al perpetuo ritorno nel regno degli Inferi.

Il racconto fotografico di Giuseppe Leone Le immagini fotografiche di Leone, scandite nel bianco e nel nero, narrano la trasformazione sociale della Sicilia. Uno di questi fotogrammi ritrae l’urbanista Pier Luigi Cervellati nel giorno del suo ottantesimo compleanno. La camicia a righe, i grandi occhiali tondi a incorniciare le spesse lenti da miope. Lo studioso di chiara fama aveva ricevuto dal sindaco e deputato Giorgio Chessari, l’incarico di redigere il piano regolatore di Ragusa.

Sindaco e urbanista mossi dalla necessità di fare i conti con il radicale cambiamento epocale.

Il piano regolatore prevedeva il recupero del centro storico di Ragusa. Il progetto del celebre urbanista fu purtroppo disatteso e vanificato sotto una spessa coltre di cemento. Il capoluogo degli Iblei fu dunque preda della cultura del disadorno. Il trionfo di un modello di sviluppo urbano che nel volgere di pochi anni ha distrutto la cultura del vicinato, quella che animava le vie e i cortili del centro storico. La città vecchia si svuotò. I suoi abitanti affollarono una infinita periferia informe che aveva fagocitato la cam pagna ragusana, scandita con ordine e armonia dai muretti a secco, antico rimando al mondo greco. Il destino urbanistico ibleo si può mutuare, purtroppo, per l’intera Isola. Giuseppe Leone ha continuato a fotografare, imperterrito, come pervaso da una foga incontenibile, un tentativo disperato di condurre a riva i relitti del naufragio della cultura contadina. Come aveva tentato di fare anche il suo amico Antonino Uccello, maestro elementare e antropologo. Quelle immagini, questi tentativi disperati, trovano rifugio negli enormi contenitori dell’archivio fotografico di Leone ricco di oltre seicentomila scatti. Un archivio ordinato e classificato con vigore, metodo e pazienza da Emanuela Alfano, preziosa, raffinata, elegante e insostituibile collaboratrice del maestro siciliano. Un patrimonio fotografico che è un continuo incantamento per ogni visitatore.

Come è stato per una troupe della BBC guidata dal noto divulgatore Andrew Graham-Dixon e dal celebre chef stellato Giorgio Locatelli, incantati dalle immagini di Leone che raccontano la Sicilia, il suo paesaggio, la cultura e la tradizione gastronomica. I due autori inglesi hanno poi dato vita a un reportage di grande successo: “Sicily Unpacked”, trasmesso da tutti i grandi network.

Tributi di grande prestigio internazionale come questi, fanno il pari con la placida indolenza che anima la disattenzione incomprensibile dei siciliani. Le immagini che danno vita a questo grande affresco fotografico restituiscono anche il rimando ai grandi artisti siciliani del Novecento.

Intellettuali protagonisti incontrastati che animavano un’isola divenuta crocevia del dibattito culturale italiano. Sciascia, Bufalino, Consolo, Enzo Sellerio, Danilo Dolci, solo per citare alcuni dei personaggi raffigurati. Praticavano un agire politico di intervento, speso di denuncia aspra. Era la Sicilia metafora del mondo. La letteratura siciliana contemporanea sembra invece, inesorabilmente, cedere alle lusinghe e alla pratica della narrazione deliziosa, consolatoria, materna, avvolgente. Autori che licenziano storie dai toni accesi da rivista patinata. Sono spesso libri di grande successo affollati da schiere di commissari e sbirrume vario, tutti affaccendati alla ricerca di ineffabili colpevoli. Protagonisti di trasposizioni televisive impegnati nell’atto di ghermire vassoi di cannoli, perduti nell’attesa di algide fidanzate nordiche.

In una delle foto presenti nel libro troneggia Enzo Sellerio, maestro dei maestri della fotografia siciliana. È ritratto alla Kalsa, il quartiere arabo di Palermo, in una posa altera da principe slavo. Sono i mercati popolari palermitani gravidi di “abbaniamenti”, grida arabeggianti di ambulanti che apparecchiano ogni cibo-delizia, come nel quadro “La Vucciria” del pittore Renato Guttuso.

Chiude la lunga sequela fotografica di Leone un’immagine sognante, quella di una giovane donna, una sorta di divinità femminile. È la sirena Lighea che viene dal mare, la maga Donnavilla che intona incantamenti, è Naiade, Driade, Oreade.

La nudità dal lucore alabastrino. Brandisce, con sensuale voluttà, un grappolo d’uva. Simbolo di buon augurio, fertilità, liberazione dei sensi, natura primordiale, ebrezza e delirio, rimando al mondo arcaico. La folta chioma bionda squaderna alle sue spalle una sorta di quinta teatrale: una scalinata e in cima una chiesa barocca. È questa l’immagine della Sicilia del mito, del luogo di ogni accadimento.

Ultimi articoli

Pippo Oddo, tante vite

Pippo Oddo, tante vite

e un sogno incompiuto L’emozione dei ragazzi

L’emozione dei ragazzi

per La Torre e Di Salvo i giovani promuovono

i giovani promuovono

il ricordo di Pio La Torre

e Rosario Di Salvo Gerges Simenon,

Gerges Simenon,

la vita in tanti fotogrammi

di bellezza Giustizia, dove porta la riforma di Nordio

Giustizia, dove porta la riforma di Nordio  Solo lo stupro nero diventa caso nazionale

Solo lo stupro nero diventa caso nazionale  Meli, l'intellettuale

Meli, l'intellettuale

distante dalle accademie Mercati azionari, la Grande Rapina

Mercati azionari, la Grande Rapina  Storie di amore,

Storie di amore,

orrore e coltelli Donne, pregiudizi

Donne, pregiudizi

e violenza di genere