"50 anni dalle lotte per la riforma agraria; l'occupazione del Feudo S. Maria del Bosco; i fatti di Bisaquino"

"50 anni dalle lotte per la riforma agraria; l'occupazione del Feudo S. Maria del Bosco; i fatti di Bisaquino"

Presentazione:

Il convegno organizzato dal Centro studi "Pio La e dal CERSA a Bisacquìno il 23 marzo 2000 è da CERSA aBisaquino il 23 marzo 2000 è dedicato ad una pagina della grande epopea della lotta contadina per la terra e la giustizia avvenuta 50 anni fa.

Una pagina di lotta sociale, civile, politica, una pagina di storia

Centinaia furono in quegli anni gli episodi di questa lotta ma i fatti di Bisacquino, avvenuti dopo l'occupazione del feudo di Santa Maria del Bosco, rappresentano un episodio tra i più ricordati per varie ragioni.

Innanzitutto perché ad essa partecipò il giovane Pio La Torre, dirigente della Federterra, che iniziava lì il suo itinerario che dopo tante esperienze (dirigente sindacale, dirigente politico regionale e nazionale, parlamentare regionale e nazionale) lo portò alla morte per mano mafiosa il 30 aprile del 1982. In secondo luogo, perchè il carattere della lotta di Bisaquino ebbe un carattere particolare che non si ritroverà in tutti gli episodi della lotta per la terra: il suo carattere unitario.

Carattere unitario sul piano sociale (larga partecipazione bracciantile e contadina) e politico: alla lotta aderirono e parteciparono con le loro bandiere il PCI, il PSI, la DC, le ACLI, l'Amministrazione comunale: a dimostrazione del carattere "oggettivo" di quella lotta. Quella lotta, cioé, non era di una parte, ma era la lotta di gran parte della società, a dimostrazione che l'obittivo della terra a chi la lavorava non era proprio di una ristretta categoria, o classe, ma di una larga parte della società. Insomma, gli isolati non erano i braccianti e i contadini poveri, ma gli agrari e latifondisti.

Tanto più appare feroce e cieca la repressione poliziesca; o forse fu tale, fu voluta tale, da Palermo e da Roma, proprio da chi temeva il carattere unitaro e largo, socialmente e politicamente, di quella lotta.

Era un esempio pericoloso i braccianti e i contadini poveri dovevano tornare nel loro recinto di "disperati e isolati ".

Ed in effetti la repressione spezzò il movimento contadino a Bisacquino e le conseguenze negative per le classi povere e nella società Bisacquinese in generale, durarono a lungo, si protrassero per anni. Quella ferita lasciò gravi conseguenze, mai completamente risanate. Oggi, con questo convegno, con questa rievocazione si cerca di sanare una ferita, si cerca di ricreare l'unità dei Bisacquinesi attorno alla loro storia e, si spera, in vi . sta del lorofuturo.

GIANNI PARISI: "Intanto mi presento, sono Gianni, Presidente del Centro studi "Pio La Torre", Centro studi che insieme al CERSA, della Confederazione Italiana Agricoltori, ha organizzato oggi questa manifestazione in ricordo dei fatti di Bisaquino, come abbiamo detto nei manifesti, dell'occupazione del feudo di S. Maria del Bosco, in ricordo di quelle grandi lotte contadine che sia pur spesso represse come fu repressa la lotta qui a Bisacquino, hanno però poi contribuito a cambiare il volto della Sicilia, a rompere il vecchio assetto feudale. lo devo ringraziare, innanzitutto, gli anziani fra i quali ce ne sono alcuni che in quelle giornate di cinquanta anni fa parteciparono a quella lotta, Castrenze Feriina, La Sala, forse altri che adesso io non riconosco; devo ringraziare i Presidi che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione con la loro presenza, Presidi, insegnanti dell'Istituto Tecnico agrario e degli altri istituti scolastici ed i giovani studenti che sono qui, le ragazze che sono qui ad ascoltare di fatti avvenuti cinquanta anni fa che è bene però non dimenticare; e devo ringraziare i Sindaci che ci hanno anche aiutato ad organizzare questa manifestazione, in particolare il Sindaco di Bisacquino a cui tra poco darò la parola per il saluto, il Sindaco di Corleone, il Sindaco di Giuliana e di Contessa Entellina, gli altri che credo saranno presenti o staranno per arrivare. Quindi vorrei dare subito la parola a Filippo Contorno Sindaco di Bisacquino che porterà il saluto a tutti voi".

FILIPPO CONTORNO: "Un saluto da parte mia, dell'amministrazione comunale di Bisacquino e del Consiglio comunale di Bisacquino, a tutti voi che con questa bella cornice di pubblico siete qui a dimostrare la sensibilità, la grande importanza di questo evento che oggi qui vogliamo ricordare. Un ringraziamento va fatto essenzialmente al CERSA, centro ricerche e studi per l'agricoltura ed al centro studi "Pio La Torre" i quali si sono fatti promotori di questa iniziativa a Bisacquino in collaborazione, appunto, con i Sindaci di Bisacquino, Chiusa Selafani, Corleone, Contessa Entellina e Giuliana. lo ringrazio i colleghi Sindaci per avere partecipato e quindi ringrazio il Sindaco di Chiusa Sclafani Giuseppe Di Lello, il Sindaco di Contessa Entellina Piero Cuccia, l'On. Pippo Cipriani Sindaco di Corleone, il Dott. Francesco Quartararo Sindaco di Giuliana e Maurizio Giordano Sindaco di Campofiorito; ringrazio l'On. Seri. Michele Figurelli per essere qui insieme a noi e tutti gli altri politici che sono presenti e che hanno voluto insieme a noi oggi partecipare a questa manifestazione; ringrazio ancora a nome mio e della collettività Bisacquinese i Presidi delle scuole, il lProf. Giuseppe Governali del Liceo classico "Guido Baccelli" di Corleone, il prof. Vincenzo Marguglio dell'Istituto per l'agricoltura "Ballatore" di Bisaquino ringrazio tutti gli anziani, tutti quelli che hanno partecipato a tutte quelle lotte che oggi qui vogliamo ricordare perché sono loro i veri protagonisti di questa giornata, sono loro quelli che veramente hanno fatto si che oggi noi avessimo una memoria grande, storica, di questo grande evento.

Ricordiamo oggi un evento che è successo cinquanta anni fa, ricordiamo gli anni del '49 e del '50, anni bui, tristi in cui l'organizzazione sociale dell'agricoltura, della classe dei contadini era particolarmente misera, la gente non aveva come tirare avanti la propria famiglia, non ce la faceva nonostante trovasse qualche giornata di lavoro, a sfamare i propri figli ed è stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha dato la forza l'energia alla gente di allora di lottare per avere la terra che rappresentava essenzialmente la possibilità di sfamarsi, di campare la propria famiglia, di andare avanti giorno dopo giorno. Non si voleva la terra perché si voleva arricchire o perché si voleva diventare grande proprietario agrario, si voleva la terra per continuare a vivere e per sopravvivere in questo contesto sociale.

Er una struttura feudale dell'organizzazione, allora, della società in cui c'erano i grandi proprietari terrieri che erano i proprietari dei feudi e che quindi erano i grandi agrari che poi delegavano la gestione, spesso, dei loro feudi ai cosiddetti "Gabellotti" che rappresentavano, diciamo così, nella nostra società quel collegamento, anche, con i poteri occulti, con i poteri mafiosi del tempo.

Poi, in ultima istanza, esistevano i braccianti, i contadini, i senza terra che erano una classe diversa già dai coltivatori diretti, cioè dai piccoli proprietari terrieri.

Allora in questa condizione veramente pesante, diciamo, che i contadini, i braccianti rappresentavano gli schiavi del sistema, coloro che nonostante il lavoro, non riuscivano, lavorando dall'alba al tramonto, a sfamare, a portare avanti le proprie famiglie e a potere avere un minimo di riscatto sociale e, come avviene sempre nella storia quando le disuguaglianze sociali sono tali e tante, che c'è chi sta troppo bene e chi sta troppo male, allora il sistema non funziona più: l'equilibrio si rompe e a quel momento la gente trova la forza, l'energia di reagire e di cercare di fare rispettare la propria dignità, la propria dignità di uomini. Ed è stato quello che è successo in quegli anni ed è un fatto importante perché ci sono tre segnali importanti in tutto questo evento: il primo il tentativo di organizzare politicamente e anche partiticamente, dando uno spirito di classe, ai contadini e ai braccianti del tempo: ricordiamo che vivevamo in un periodo storico in cui nel Mezzogiorno, in Italia in queste classi l'assenza della politica, l'assenza del riconoscimento come classe. In quel tempo si avverti, grazie a Pio La Torre che fu in queste nostre zone, il promotore, il dirigente di queste classi, si avvertì l'esigenza di organizzare le classi contadine in una classe che potesse avere un suo riconoscimento, una sua forza per lottare contro due avversari contemporaneamente, da una parte la mafia dall'altra parte i grandi proprietari terrieri.

Poi un altro evento importante fu l'organizzazione in strutture sociali, le cooperative.

Nacquero in quel tempo l'organizzazione dei braccianti e dei contadini, le cooperative, anche questo un evento di grande innovazione tenuto conto del l'organizzazione sociale di quel tempo.

Un altro dato importante, la partecipazione delle donne, delle nostre donne alle lotte per la terra, le donne che dalle nostre parti, nelle nostre zone rappresentavano i custodi del foclare domestico coloro che non avevano mai fatto azione e vita sociale e per questo evento le donne le ritroviamo in prima linea a lottare insieme ai mariti per chiedere i loro diritti sociali.

Io dico che questi moti contadini sono stati veramente importanti in tutto il nostro territorio, in tutta la nostra zona, ma a Bisaquino, a Campofiorito, a Corleone, a Contessa Entellina e a Giuliana e soprattutto qui a Bisaquino ci sono delle peculiarità politiche che sono particolarmente importanti che vorrei sottolineare.

A Bisaquino il moto dei contadini ebbe una sua organizzazioni di Sinistra, comunista guidata da Pio La Torre, a cui va tutto il nostro ringraziamento per tutto quello che ha fatto in quel momento storico, ebbe però a fianco del movirnento comunista la Democrazia Cristiana di Bisacquino la cui bandiera è presente anche nelle foto che noi oggi abbiamo, per le lotte per la libertà e per la democrazia del nostro paese, della nostra nazione. Ed è questo quello che spesso vediamo nella storia quando tutte le forze nei momenti cruciali, difficili della vita, della società si schierano o da una parte o dall'altra parte della barricata. Ancora oggi è così e, quando c'è e si vede, chi lotta continuamente giorno dopo giorno per la difesa dei diritti dei più deboli, di quelli che hanno veramente bisogno.

Questo è quello che avvenne in quel momento storico del 1950 dove le forze sociali vere, reali, di Bisacquino, della Sinistra, del Centro e dei comunisti furono e si legittimarono a vicenda perché il moto diventasse un moto popolare, un moto che coinvolgesse Bisacquino, migliaia e migliaia di persone che in corteo andavano verso il feudo di S.Maria del Bosco alla ricerca di quell'ettaro di terreno a testa che potesse dare una risposta ai bisogni sociali e civili dei contadini e dei braccianti del tempo.

Oggi facciamo quindi un inno alla memoria ma abbiamo molto da apprendere dalla memoria, abbiamo un insegnamento che voi, cari concittadini di Bìsacquino e dei paesi vicini, con le vostre lotte, con le vostre sofferenze, avendo patito il carcere, avendo subito e patito le sofferenze della lotta, avete oggì lasciato e tramandato a noi che ci accorgiamo giorno dopo giorno che le nostre zone, la nostra popolazione, i nostri contadini, non sono soltanto quello che spesso comunemente si dice di noi: la mafia. Ma qui dalle nostre parti, dalle nostre genti è nato e sono nati i moti che hanno dato un impulso notevole e grande alla deinocrazia e alla libertà dell'Italia anche se questi nostri cari concittadini non si sono arricchiti, non hanno ottenuto alla fine il risultato sperato e hanno sofferto e patito le sofferenze, hanno scritto sicuramente qusto gene di libertà e di democrazia nel nostro DNA che oggi portiamo con noi e che oggi vogliamo ricordare. Grazie per averci iscritto questo gene nel DNA per potere ancora oggi ricordare quanto è importante ciò che è successo da noi, dalle nostre parti con le nostre persone e che ha dato un segnale sicuramente alla Siclilia, al Mezzogiorno e all'Italia.

Grazie per tutto quello che avete fatto".

GIANNI PARISI: "Io volevo ringraziare il Sindaco per il suo impegnato saluto, non era un saluto formale ma molto approffondito sui fatti, devo anche salutare una delegazione della Coldiretti guidata dal dott. Medica; e quì con noi il Sindaco di Corleone Pippo Cipriani e adesso noi proseguiamo. Devo dire che il Sindaco ha toccato un punto fondamentale, quello del carattere unitario, politicamente unitario non soltanto socialmente unitario di quella lotta di Bisacquino; a quella lotta partecipò un uomo come Pio La Torre che poi voi sapete nel 1982 è stato ucciso dalla mafia.

Molti di noi quì presenti sia fra gli anziani, sia fra noi stessi ha conosciuto e ha lavorato con Pio La Torre in tanti periodi della nostra vita e della vita di Pio La Torre; quindi credo che sia importante che a ricordare l'occupazione del feudo di S.Maria del Bosco sia Gioacchino Vizzini, l'On. Vizzini che è vice Presidente del Centro studi Pio La Torre e che è stato uno di quelli, fra noi, che ha collaborato con Pio La Torre".

GIOACCHINO VIZZINI: "Cari amici a Bisacquino si è vissuto uno degli episodi più significativi, è stato già detto ma è importante averlo presente, della grande battaglia per la conquista della terra e della riforma agraria che in Sicilia ha mosso molta gente. Sono stati migliaia i braccianti e i contadini, molte decine di migliaia che hanno partecipato a questa battaglia nei vari Comuni, della regione, migliaia quelli che sono stati denunciati, incarcerati. Considerate che solo nella provincia di Palermo ci sono stati tre mila persone, tre mila braccianti, tre mila contadini, tre mila dirigenti sindacali e politici denunciati ed incarcerati.

A Bisacquino c'è un momento molto alto che inizia il 6 marzo 1959 e costituisce l'ultima spallata prima della conquista della legge di Riforma Agraria che è del novembre del '50. La manifestazione di occupazione pacifica del feudo di S. Maria del Bosco dei baroni Inglese, famiglia potente allora e potente ed influente tuttora per varie ragioni; questa manifestazione va avanti in modo pacifico, lo stesso barone Inglese si reca sul fondo e non viene assolutamente molestato, dialoga con i contadini.

Il feudo era, dal punto di vista amministrativo, nel territorio di Contessa Entellina ma lavoravano lì i contadini di Bisacquino. Il feudo venne occupato anche da Contessa Entellina e da Giuliana perché al centro di quest'area.

La manifestazione quindi crebbe. La Torre, che ha scritto un libro su queste cose nel 1980, dice che c'era un corteo, giorno 10 mattina, di 4?5 km di migliaia di donne e di famiglie intere.

La manifestazione è importante, ripeto, perché alla testa di questo corteo, ci sono i comunisti, c'è la CGIL, ci sono i socialisti, è socialista il Sindaco dell'epoca di Bisaquino, c'è la bandiera della Democrazia Cristiana ottnuta dopo una discussione e una lotta che c'era stata nella Democrazia Cristiana, poiché una parte voleva aderire e una parte no, così fu anche per la Chiesa, una parte era a favore una parte no, c'era quindi una grande mobilitazione popolare.

Però voglio subito dire una cosa, cari amici, io leggendo questi documenti, già conoscevo questi fatti, ma leggendo i documenti sono rimasto colpito dalla violenza di questo movimento che avviene il 10 pomeriggio, nel tardo pomeriggio, con una colonna di uomini e mezzi della Polizia che viene appositamente da Palermo. I carabinieri di Bisacquino avevano avuto un'iniziativa abbastanza contenuta. Avevano arrestato giorno 8 marzo il compagno Castrenze Ferina, che è qui con noi stamattina, e Vincenzo Sicola che furono trattenuti nella caserma per un giorno circa. Ci fu la sera la manifestazione, ci fu la protesta molto vivace dei lavoratori e dei contadini, però qui non era accaduto nulla. L'intervento delle forze di polizia da Palermo è quindi un atto politico, di repressione. Viene un funzionario, le autorità locali di pubblica sicurezza, i carabinieri vengono messi da parte. La prima cosa che il funzionario Dottor Panico dice alla gente "levate quegli stracci!", quegli stracci erano le bandiere del Sindacato, dei Partiti, della Democrazia Cristiana. Per il dott. Panico erano stracci. Ci fu insomma l'aggressione, lo scontro con i contadini che stanno tornando, nelle loro case. Come facevano ogni sera nella piazza avrebbero fatto la solita assemblea e il solito comizio. La sera prima c'era stato un comizio con Macaluso, con Fasone che era Segretario della Camera del lavoro di Palermo e altri dirigenti come Gaetano Giganti che erano venuti a sostegno della lotta. Non sarebbe accaduto nulla, senza l'intervento della polizia e invece lo scontro fu aspro e duro e la repressione fu pesante.

Noi abbiamo un debito verso queste persone, caro Sindaco. Noi non siamo qui solo per ricordare un fatto importante, per farlo emergere dal dimenticatoio, dato che questo evento è stato rimosso perché è stato doloroso per molte famiglie. Furono denunciate 181 persone, ho qui la sentenza di rinvio a giudizio e fra queste 181 persone ci sono 40 arrestati, molti feriti, il compagno Salvatore Catalano che rimase invalido per tutta la vita e viene però arrestato e trattenuto all'Ucciardone nonostante l'invalidità, molte donne denunciate e detenute e lo stesso La Torre è colpito dal comportamento di molte di queste donne che avevano già una certa età. Dice La Torre nel libro che c'era una donna che si chiamava Costa la quale, madre di sei figli, venne chiamata in udienza dal tribunale e il Presidente le disse: "ma lei è figlia di Burgisi, moglie di un coltivatore diretto perché allora ha occupato la terra…?" e la donna rispose di essere madre di sei figli e che la sua prospettiva era o emigrare o rimanerte qui e per rimanere qui aveva bisogno di sostentamento, di avere la possibilità di continuare a vivere, a nutrirsi e a lavorare, ad avere una prospettiva per se stessa e per la sua famiglia.

Quindi fu un grande movimento, queste persone non si sono piegate, queste persone scontarono 17 mesi di carcere. Cari amici è bene ricordare queste cose perché anche i diritti politici che oggi noi abbiamo sono il frutto di quelle lotte. Scontarono 17 mesi di carcere ma sono stati condannati a 4 mesi e mezzo. Infatti in dibattimento la difesa validissima affidata all'On.Varvaro, al compagno Taormina, agli oltre quaranta avvocati che difesero gli imputati, fece cadere le imputazioni più gravi. Il tenente Caserta della polizia diceva che era stato colpito con un bastone da La Torre e altri funzionari dissero di essere stati aggrediti ma non seppero confermare e dimostrare n dibattimento, al cospetto di una difesa molto forte dei diritti degli imputati, che queste loro accuse erano fondate. Il Tenente Caserta ritirò, proprio nel pieno del dibattimento l'accusa e quindi vennero meno le imputazioni più gravi.

Il processo si ridimensionò. Hanno fatto 17 mesi di carcere duro. A La Torre muore la madre di cancro e nessuno pensa che avesse il diritto di andarla a vedere; gli nasce un figlio ed la stessa cosa. In udienza vengono portati con le manette. I 180 denunziati furono in parte fermati, e arrestati sul luogo, in parte rastrellati durante le ore successive. La Torre dice: "il corteo dei camion si avviò nella notte da Bisacquino per arrivare all'Ucciardone, arrivammo all'alba dell'1 1 marzo e lì fummo chiusi".

Ora vedete, cari amici, domandiamoci una cosa: quello che chiedevano questi lavoratori, i contadini, i braccianti poveri era qualche cosa di sbagliato? Avevano torto? Non avevano torto, avevano ragione. Era gente che voleva lavorare, che non voleva emigrare, volevano fare produrre la terra. La rivendicazione, la lotta era fondata anche e su principi che erano sanciti da leggi della Repubblica. C'erano le leggi "Gullo" emesse nel '44 mentre l'Italia era ancora occupata, e non era ancora finita la guerra. Il Ministro Gullo comunista, ministro dell'agricoltura, nell'ottobre emette le leggi. La prima riguarda la coltivazione delle terre incolte o suscettibili di miglioramento, la seconda riguarda la ripartizione dei prodotti. Due leggi che hanno dato ai contadini le possibilità di lotta, che hanno sorretto il movimento a cui si è aggiunta, poi, la legge per l'imponibile di manodopera. E' la CGIL che lancia il piano per il lavoro. Ci sono dei riferimenti nelle leggi e nelle azioni politiche più nobili che danno a questo movimento la massima dignità.

Poi ci fu un fatto molto importante. Queste rivendicazioni vennero accolte nelle due leggi di Riforma agraria, quella nazionale che è dell'autunno del '50 e quella regionale che è più avanzata che è del novembre del '50 che gli agrari hanno impugnato davanti all'Alta Corte per la Sicilia, che viene riconosciuta pienamente costituzionale e che viene pubblicata nel dicembre del '50.

Quindi questi contadini, questi braccianti avevano ragione e domandiamoci cosa sarebbe successo se fosse passata la linea di politica economica che veniva prospttata dal movimento di lotta. Forse non ci sarebbe stata qull'enorme emigrazione che c'è stata, forse non ci sarebbe stata la fuga dai paesi per cercare di guadagnarsi un pezzo di pane, andare all'estero, andare al Nord, in Germania, per cercare di resistere alla miseria che ra davvero molto pesante.

Allora noi dobbiamo recuperare la memoria di questi fatti per rendre onore ai protagonisti di queste battaglie. Io vedo qui il compagno Castrenze Ferma, è presente e ha oggi 96 anni, noi lo salutiamo e lo abbracciamo tutti con grande affetto.

Ma vedete c'è una cosa che dobbiamo tenere presente: migliaia di persone come Ferina, hanno fatto qualcosa per noi, hanno fatto qualcosa per la Sicilia, per l'Italia, hanno dato un colpo ad un assetto feudale, ad un assetto autoritario. La legge di pubblica sicurezza contava più della Costituzione e vedete, cari amici, le imputazioni sono basate tutte sul testo della legge di pubblica sicurezza. L'adunata cioè la riunione di un gruppo di persone in piazza è subito un pericolo per l'ordine pubblico, l'incontro fra un gruppo di persone è un qualcosa che bisogna reprimere. Si usciva dal Fascismo, da un periodo di dittatura e la democrazia e la libertà era giovane, i diritti dei cittadini e dei lavoratori si dovevano affermare e noi li abbiamo affrmati con il sacrificio di tanta gente.

Noi dobbiamo dimenticare questa repressione così aspra, così dura, che la gente che ha fatto anni di carcere immeritatamente. C'era un ragazzo di 13 anni fra gli arrestati a cui viene accordato alla fine il perdono giudiziale. Noi dobbiamo qualcosa a questi cittadini, a questi nostri compagni, a questi nostri amici. Nei loro confronti abbiamo un debito. Dobbiamo fare emergere la memoria di questi fatti e dobbiamo anche capire che la repressione ha avuto il suo risultato, ha fruttato. Il feudo di S.Maria del Bosco non fu assegnato ai contadini di Bisacquino; il feudo di S.Maria del Bosco era un grande feudo di circa 2000 ettari, una parte di questi ettari non erano coltivati e furono poi espropriati ma non dati ai contadini di Bisacquino. Credo che nel '58 furono fatte le prime assegnazioni.

Il movimento di lotta, il movimento democratico certamente subì un colpo, crollò, cadde, 180 persone denunciate e tante condannate, significa il paese intero coinvolto in questa vicenda. Tutti quelli che furono arrestati e condannati erano di Bisacquino. In conseguenza si registrò un arretramento della lotta, il movimento democratico subì un colpo. Qualcuno di Bisacquino fece una lettera di ringraziamento a Scelba, raccolse le firme e oggi forse sarebbe importante capire come andarono queste cose. Forse alcuni dirigenti della Democrazia Cristiana si preoccuparono dell'andamento non positivo di queste lotte perché suscitava una grande reazione, una grande emozione tra la gente. Ma noi vorremmo e poi concludo, vorremmo pubblicare questo materiale. Il Centro "Pio La Torre" insieme al CERSA della CIA pubblicherà un libro nei prossimi mesi con tutti gli atti del processo ai braccianti e contadini di Bisaquino che occuparono nel 1950 il Feudo di Santa Maria del Bosco. Ma perché lo facciamo? Perché vorremmo che di queste vicende non ci dimenticassimo. Vogliamo consegnare ai giovani la testimonianza di una battaglia forte per la democrazia, per la libertà. Tutti dobbiamo capire ch quello che abbiamo è figlio di una lotta dura che è durata tanti anni e che non deve cessare e che la presenza della gente, del popolo, dei lavoratori è fondamentale sempre. Non c'è un tempo nel quale presenti ed una altro in cui dobbiamo stare a guardare. La mobilitazione dei cittadini, la presenza del popolo organizzato, dei lavoratori è un elemento fondamentale nella vita democratica di un paese democratico. Caro Sindaco, io sono molto grato all'amministrazione comunale di Bisacquino e degli altri Comuni per l'adesione a questa iniziativa. Credo che si possa sviluppare un secondo momento di iniziative sul libro: il raporto con i giovani, l'approfondimento della ricerca, la raccolta di materiali e spero che questo possa servire alla vita presente, alla vita attuale di Bisacquino, dlla Sicilia e della nostra provincia. Vi ringrazio tanto".

GIANNI PARISI: "Io ringrazio per la presenza il professore Giusepp Governali, Preside del Liceo classico di Corleone nonché vice Sindaco di Corleone. Volevo dire, in un momento, come ancora questi avvenimenti di cinquanta anni fa bruciano nella reazione che c'è in questa sala d io ho un ricordo che vi volevo trasmettere.

Io avevo 14 anni e e era il processo nell'aula del tribunale che era a Piazza Marina a Palermo. Io ero un giovane studente del Liceo scientifico "Cannizzaro", mi trovai con altri giovani della F.G.C.I. di allora a vedere questo processo. Ci incuriosì, ne avevamo sentito parlare, quella era la prima volta in cui vidi Pio La Torre, dietro il gabbione per avere lottato per la giustizia sociale.

Questo è un ricordo che io ho indelebile che vorrei trasmettere specie ai giovani perché, vedete, è bene essere sempre critici, ribelli, non contentarsi mai dell'esistente, però se pensiamo a cosa era la Sicilia in quegli anni, cosa erano i diritti in quegli anni (per cui era sediziosa l'adunata, se ci si riuniva a parlare), ebbene ci rendiamo conto di quanto è cambiata la realtà, quali diritti sono stati conquistati grazie a quelle lotte.

Diamo la parola a Vito Lo Monaco, Presidente del CERSA, che parlerà sul tema "dalla Riforma agraria allo sfruttamento dell'agricoltura e della società siciliana".

VITO LO MONACO: "A 50 anni dalla Riforma agraria, i fatti di Bisacquino sono occasione di riflessione su un avvenimento storico e sui canibianienti socio-economici-istituzionali di cui hanno ancora bisogno, la Sicilia e il Paese. Questi sono mutati in positivo, grazie anche a quei fatti; oggi, però, è necessaria una loro ulteriore evoluzione per far fronte all'attuale conipetizione economica mondiale e fare avanzare ulteriorinente la modernizzazion della nostra società e l'ampliairiento della democrazia. Pensiamo che la manifestazione odierna, a Bisaquino, come altre future iniziative di tipo storico-politico-culturale, potranno consegnare alle nuove generazioni una memoria storica che concorrerà alla costruzione dell'identità siciliana e alla preparazione degli impegni futuri. Nel grande movimento per la riforma agraria del '44?50 ritroviamo le origini delle attuali manifestazioni agricole finalizzate al governo della globalizzazione del mercato che può appiattire le differenze, non solo tra le produzioni, ma anche tra le varie culture. Da ciò derivano, anche, le nostre diversità sul modo di considerare la rivoluzione biotecnologica o la rivoluzione informatica. Nessun timore di fronte alle novità, ma capacità critica per governarle a favore dei più deboli, consapevoli che le nuove economie, le nuove professionalità, i nuovi saperi potranno creare nuovi squilibri sociali e ingiustizie se non sarà garantita sempre la presenza forte di un popolo organizzato.

Ripercorrere brevemente alcuni tratti della storia della Sicilia, di questi ultimi anni, può essere utile per far comprendere come la democrazia attuale, che, per le generazioni nate nel dopoguerra, può apparire un dono, sia stata, invece per i giovani, gli uomini e le donne di cinquant'anni fa, una conquista faticosa molte volte macchiata di sangue.

Il 23 marzo 1950, esattamente cinquant'anni fa, fu proclamato lo sciopero nazionale dei lavoratori del paese contro la brutalità e la repressione poliziesca che aveva colpito, dopo Melissa e Monte Scaglioso, le popolazioni di Bisacquino e del Corleonese le quali, due settimane prima, avevano occupato il feudo di Santa Maria del Bosco, in territorio di Contessa Entellina. Il feudo era stato rivendicato, in affitto all'indomani della prima guerra mondiale, da una cooperativa formata da contadini ex combattenti di Bisacquino.

Il movimento per la terra che investi la Sicilia durante l'autunno del '49?'50 vide il fallimento della repressione statale, di cui fu vittima la popolazione di Bisacquino e di tanti altri comuni della Sicilia oltre che della Calabria. Ci fu un concreto sdegno e la sollevazione di tutto il paese; lo sciopero generale era un segnale di una unità reale tra nord e sud del paese, tra operai e contadini che coinvolgeva intellettuali e ceti medi. L'effetto immediato fu che il governo nazionale guidato da De Gasperi, in polemica con la Sinistra, fu costretto ad accelerare il procedimento legislativo per la riforma agraria. Nel Maggio del 1950 si ebbe la legge "Sila" e, nell'Ottobre dello stesso anno la legge "stralcio" che interessò anche la Sicilia.

"Occorreva tagliare l'erba ai comunisti" si disse allora, bisognava cioè fare loro concorrenza sul terreno sociale. L'Assemblea Regionale Siciliana, che dopo le elezioni del '47 e la strage di Portella della Ginestra, fu guidata dal governo Restivo di Centro?Destra, nel dicembre del 1950 approvò una propria legge, la n.104, che pose il limite di 200 ettari per la grande proprietà assenteista. La Sinistra votò contro non soddisfatta dei suoi contenuti perché più arretrati rispetto alla piattaforma del movimento contadino.

Ma al di là della ricostruzione storica l'effetto di quella fase fu il mutamento radicale dei rapporti di classe in Sicilia e nel Mezzogiorno che provocò una grande ondata rinnovatrice mettendo in campo nuovi soggetti sociali. Con la fine del feudo finì il blocco agrario che dopo l'Unità d'Italia col "pactum sceleris", aveva negoziato il protezionismo granario per il Sud in cambio del protezionismo industriale per il Nord finendo con il mortificare le possibilità di sviluppo industriale e moderno della Sicilia.

Con la lotta per la terra, coronata dal successo della legge di riforma, crollava il dominio dei baroni che dai Normanni in poi avevano costituito, in quanto aristocrazia terriera, la classe dominante (F.sco Renda). Essa non era stata scalfita sostanzialmente né dall'abolizione dei diritti feudali, formalmente decisa dal Parlamento siciliano nel 1812, né dall'alienazione dei beni ecclesiastici dopo l'Unità d'Italia nel '66 che registrò soltanto un passaggio di mano all'interno dello stesso ceto.

"La riforma agraria segnò fortemente il mutamento economico riportando la Sicilia nell'alveo della modernizzazione economica?sociale?culturale?istituzionale dell'Italia repubblicana alle prese con la ricostruzione post?bellica e facendo riemergere la contrapposizione delle "due Italie", identificando la questione meridionale con la questione contadina e la questione agraria "(P. Villani).

Con la riforma agraria, dicono gli storici, 500.000 ettari di superficie agricola utilizzata passarono di mano: 100.000 soltanto con la legge, 400.000 per le compravendite, qualche volta fasulle, promosse subito dal baroni feudatari del latifondo.

Quasi un terzo della superficie agricola complessiva passò di mano, centomila contadini, cioè quasi mezzo milione di persone, contandone i familiari, furono coinvolte direttamente: cioè il 10% dell'intera popolazione. Per la prima volta, con quel movimento, scesero in campo soggetti sociali che non avevano avuto protagonismo nella società siciliana: le donne. Esse assunsero un ruolo protagonista nella lotta per la terra; dalle campagne venne fuori un possente movimento femminile che non si esaurì subito. Infatti, qualche anno dopo, nel '53, a Palermo, si tenne il primo congresso delle donne siciliane con oltre 1.500 delegate elette dalle donne di tutta la Sicilia.

Sul piano economico lo scorporo dei feudi fu un affare da trenta miliardi di lire di allora, per comprenderne l'ordine di grandezza basti ricordare che tutti i fondi del "Piano Marshall", con cui gli USA aiutarono la ricostruzione post?bellica dell'Italia, furono inferiori a tale cifra.

Ma che significava, allora, la terra? Ha sintetizzato bene il Sindaco Contorno, terra significava: pane, lavoro e anche libertà. Lo capì la sinistra che con Togliatti ebbe a dire che il popolo siciliano aveva "fame di terra e sete di libertà". Con la lotta per la terra rinasceva una nuova soggettività sociale ed economica, quella delle masse rurali molto spesso passive. Scrisse Carlo Levi di, quegli anni "erano anni eroici e creativi: il sorgere di una coscienza del presente, di una forza attuale, dal mondo contadino. Il costo ne era dolore e morte!…, ma il senso era felicità e nascita, senso dell'esistenza, conquista della libertà". Non era comunque la prima volta. Il movimento per la terra si ricollegò idealmente ai moti degli ex combattenti che venendo dalle trincee della grande guerra del '15 ?'18, chiesero la concessione dei latifondi in affitto e, andando più indietro nella storia, al movimento dei Fasci siciliani della fine dell'800 che in Sicilia e, particolarmente in questa zona, furono imponenti e duraturi. Bernardino Verro, altri grandi capi del movimento contadino, Nicola Alongi, Barbato, Panepinto, operarono in questa zona dell'entroterra.

Non per caso il 31 luglio 1893 il congresso dei contadini della provincia di Palermo, si tenne a Corleone, dove fu approvata la prima piattaforma rivendicativa del movimento contadino siciliano, passata alla storia come i "patti di Corleone". Ciò che chiesero quei patti sembrò allora un fatto politico rivoluzionario, sancivano invece una rivendicazione economica relativa all'abolizione del terraggio. Il "terraggio" era una variante angarica del contratto di colonia parziaria che assicurava una quantità certa e predeterminata al proprietario concedente qualunque fosse la produzione annuale. Pioveva o non pioveva i tumuli di grano pattuiti si dovevano comunque al proprietario anche se il contadino se ne andava con "il tridente in spalla" come si diceva. In tale sciagurato caso il contadino era costretto a ricorrere al proprietario per avere in prestito il grano non solo per le sementi ma anche quello per poter sfamare la propria famiglia per l'anno successivo indebitandosi così con un prestito da usuraio. Con "i patti di Corleone" i contadini chiesero l'assunzione del contratto mezzadrile quale rapporto più moderno rispetto al "Patto angarico" del terraggio.

Il pezzo di terra significava, per molti, tutto. Seminare, significava potere avere il grano per sfamare la famiglia, e mutare le condizioni di vita ed il ruolo sociale.

All'indomani della liberazione della Sicilia, nell'estate del '43 ad opera degli Anglo?Americani, le campagne siciliane, non erano dissimili da quelle descritte nel secolo precedente da Sidny Sonnino. Il 25% delle terre era in mano ai grandi e grandissimi proprietari che avevano proprietà dai 200 ai 1.000 ettari. Ancora nel '46, metà della terra, era dell' 1% della popolazione. Avevamo pagato, come ha scritto Romeo, storico di formazione liberale, la mancata "riforma agraria risorgimentale", quale giusto prezzo riconosciuto alla classe dominante della Sicilia per avere aderito, nel 1860, all'Italia unita sotto la monarchia Sabauda, per avere accettato il regime liberale parlamentare ed essere entrata nel mercato nazionale post?unitario. Come è già stato detto, col protezionismo granario, la Sicilia potè produrre grano che le masse nazionali pagarono di più, ma a sua volta la Sicilia, cioè la sua classe dominante, dovette riconoscere al Nord le barriere doganali per proteggerne lo sviluppo industriale. Tutto ciò ha segnato, e continua a segnare, la nostra vita, di meridionali e di siciliani.

Al latifondo corrispondeva una grande frammentazione del resto della proprietà . In Sicilia ciò aveva impedito la nascita di un ceto medio agricolo. Uno dei risultati della riforma agraria, ottenuta dal movimento contadino, fu, non solo la sconfitta del blocco agrario, ma l'apertura di un processo di costruzione di un ceto medio rurale a cui si ricollegarono subito e più prontamente della Sinistra, i Cattolici i quali dominarono la scena, attraverso la Democrazia Cristiana, per diversi decenni. La lotta al feudo mise in luce un'altra tara dello sviluppo siciliano: per controllare e tenere a bada i contadini del feudo il barone aveva avuto bisogno del "gabellotto" mafioso. La mafia fu espulsa dal feudo, ma non scomparve, anzi seppe approfittare della stessa riforma agraria, con la compravendita delle terre, diventandone mediatrice o acquirente .

Lo scontro tra movimento contadino e mafia, per la prima volta non fu solo economico? sociale per la presenza sulla terra, ma politico; esso fu cruento, fece parecchie vittime: sindacalisti, capi popolo della Sinistra e della stessa Democrazia Cristiana. Infatti, una delle caratteristiche, oggi giustamente ricordata e deducibile anche dall'archivio fotografico, è che quelle lotte furono unitarie. Nel '44?'46 l'unità delle masse rurali si era cementata, come ricorderanno i più anziani, per l'applicazione dei decreti "Gullo" e "Segni" per la ripartizione dei prodotti. Dopo le elezioni regionali del '47 che videro la vittoria della sinistra, ci fu la strage del 1° maggio di Portella della Ginestra che segnò una rottura profonda nel tessuto politico oltre che sociale della Sicilia e del paese. Nacque il primo governo di centrodestra della Regione. Nel '48 la Sinistra fu sconfitta alle elezioni politiche; nel '49 '50 la ripresa delle lotte contadine fu anche la risposta a quella sconfitta politica. Con l'occupazione dei feudi si realizzava una unità sostanziale della società rurale, in contrasto con lo sfaldamento del blocco agrario ma anche con la divisione delle forze politiche a livello regionale e nazionale.

I fatti di Bisacquino sono esemplari, le bandiere che guidano i cortei sono quelle dei Comunisti, dei Socialisti e della Democrazia Cristiana, seguite dalle donne, dai giovani, dagli uomini del paese. In altri cortei ci furono e parteciparono preti, artigiani, assieme ai contadini e ai braccianti. Le tre bandiere erano precedute dalla fanfara che fu una peculiarità dei cortei contadini. (In questi ultimi anni di lotte agrarie moderne, noi l'abbiamo ripristinata con l'uso della banda musicale).

La riforma agraria significò modernizzazione della Sicilia, sconfitta del feudo e della mafia dunque anche libertà. Significò l'unione della Sicilia all'Italia e la speranza di spezzare il patto scellerato del secolo precedente, quello siglato dal blocco agrario post?unitario, rispettato dal trasformismo della fine ottocento e dei primi del novecento, dal fascismo dittatoriale e autarchico che condannò il Meridione ad una continuità di miseria.

Negli anni '50 e successivamente durante gli anni '60, (comprendiamo bene ciò che si agita nel sentimenti, nella coscienza, nella memoria di chi allora fu protagonista) seguirono le smagliature di questa trasformazione economica e sociale la quale non fu quella pensata dalle classi dirigenti che avevano creato lo Statuto Autonomistico speciale. Il processo migratorio di quegli anni fu spaventoso: fu un esodo biblico di centinaia di migliaia di persone che si spostarono da una parte all'altra dell'Europa. Chi aveva pensato l'Autonomía come un sistema di autogoverno della Sicilia, sia per sconfiggere il separatismo che il rinnovato centralismo dello Stato, rimase deluso.

La tessitura della società civile meridionale si è in quegli anni smagliata molto più ampiamente e disordinatamente, che nel resto del paese. In quegli anni maturarono grandi indirizzi d'intervento pubblico nazionale che ebbero conseguenze contraddittorie. Innescarono processi di sviluppo modemo, ma anche fenomeni degenerativi. La creazione della Cassa del Mezzogiorno, che oggi non esiste più, ebbe la funzione, in questo paese e nella società meridionale, di rendere anomalo il rapporto Stato?imprese, Stato?Mercato. Essa creò un nuovo ceto di mediatori tra la spesa pubblica e i soggetti che dovevano utilizzarla. Stimolò la nascita di un indirizzo culturale-politico di "riparazionismo" nella classe dirigente autonomista, sintetizzato nel concetto: la Sicilia con l'unità d'Italia ha pagato un alto prezzo, lo Stato ripari il danno. L'art. 38 dello Statuto Speciale univa tutta la classe dirigente siciliana, rendendola poi subalterna ai grandi progetti di sviluppo e di modernizzaziene di questo paese che penalizzò il Mezzogiorrio d'Italia. A quest'ultimo si regalava la spesa pubblica per le infrastrutture che, però, ingrassava quel ceto medio che mediava il consenso politico?elettorale.

Altro indirizzo errato fu l'esaltazione salvifica dell'industrializzazione a scapito della crescita armonica della Sicilia. Prevalse l'illusione che solo l'industrializzazione avrebbe assicurato la modernizzazìone dell'isola; così si mise da parte la questione agricola che con la riforma agraria era venuta alla ribalta e aveva posto in modo nuovo la questione dello sviluppo economico-sociale e civile delle campagne della Sicilia e del meridione.

Tutto ciò ha avuto profonde ripercussioni. L'accesso alla spesa pubblica ruppe l'isolamento storico delle campagne e delle masse rurali e le ha collegate in modo nuovo alle città; ma i mediatori della spesa pubblica, attraverso il comune, la provincia, il consorzio di bonifica o la mafia, sono diventati praticamente il tessuto connettivo del nuovo potere in Sicilia. Il contesto attuale nasce da quel periodo. L:agricoltura siciliana, ora, si confronta ancora con l'eredità di quella fase storica. Il mercato unico europeo ed il mercato mondiale e globalizzato creano occasioni nuove per mettere a frutto quella modernizzazione che la riforma agraria introdusse, purché tutti diventino più consapevoli dei mutamenti intervenuti. Basta un solo dato statistico: il 51% della popolazione attiva di addetti all'agricoltura censito nel 1951 è diventato poco più del 7% attuale, il quale però produce oltre sette mila miliardi di PLV pari al 12% del prodotto interno lordo della Sicilia.

Siamo in grado di affrontare le nuove sfide? Noi riteniamo di si. L'Unione Europea riconosce la multifunzionalità dell'agricoltura: quella economica perché essa produce per il mercato, quella ambientale perché coltivando la terra si coltiva e difende l'ambiente, quella sociale perché mantiene un tessuto sociale ed una identità culturale e con essa la vita democratica e civile. Tutto ciò è valido se si tiene in conto anche la competitività dell'agricoltura sui mercati. In questa affermazione di principio non c'è nulla di nuovo, se non nelle condizioni di scambio. L'agricoltura siciliana è stata sempre vocata per l'esportazione. Infatti, quando sono entrate in crisi le esportazioni è entrata in crisi l'agricoltura e il sistema sociale della Sicilia. La Sicilia è stata sempre capace di adattarsi comunque alle nuove condizioni di mercato. Quando nel Settecento non potè più produrre zucchero perché sul mercato continentale arrivò quello delle colonie americane, meno costoso perché frutto del lavoro degli schiavi, la Sicilia agricola seppe costruire una nuova realtà economica. Superò la canna da zucchero, estese le coltivazioni di vite, di ulivo, e di mandorlo. Alla fine del 1800 la Fillossera distrusse quasi 300.000 ettari di vite (oggi ce ne sono quasi 150.000), nel frattempo la guerra doganale con la Francia bloccò le esportazioni verso quel paese, mentre venne immesso in Europa il grano americano, trasportato da grandi navi a vapore a poco prezzo; contestualmente entrò in crisi l'esportazione dello zolfo. Conseguenza della grave crisi fu la nascita dei Fasci Siciliani e la conseguente repressione decisa dal Crispi. Anche allora la Sicilia seppe riprendersi.

Nell'attuale fase la globalizzazione del mercato mette in discussione il nostro sistema agroalimentare le nostre produzioni tipiche: la vite, l'ulivo, il grano e l'ortofrutta. La competitività delle nostre produzioni è messa a dura prova, ma non è possibile guardare all'indietro. Siamo convinti che i contadini di ieri, diventati imprenditori agricoli, aiutati dalla Comunità Economica Europea, per crescere e competere hanno bisogno di pensare insieme, di fare sistema, di fare filiera con tutti gli altri soggetti del mercato. C'è il pericolo di una globalizzazione che può appiattire tutto, che riduce la diversità dei prodotti e dei consumi, ma un salto di qualità nelle strutture produttive, commerciali, di trasformazione e la loro tipicizzazione può salvare un'agricoltura diversificata e di tipo mediterraneo, come quella siciliana. Gli agricoltori di questa zona stanno discutendo di ciò tramite il Patto Territoriale dell'Alto Belice Corleonese e i Leader. Sono strumenti ed esempi di come si può procedere per governare e non subire la globalizzazione onde realizzare un nuovo autogoverno che sommato alle riforme delle istituzioni possa assicurare l'autosviluppo. Diventa non più rinviabile, dunque, la riforma dell'Autonomia siciliana, oggi non più conforme ai "desiderata" del '46?'47 e alla cultura e ai bisogni attuali del popolo siciliano.

Vanno subito introdotte le riforme necessarie per non disperdere il patrimonio autonomistico inserendolo nella logica nuova di uno Stato che si decentra attraverso un nuovo federalismo rispettoso delle varie identità.

L'identità dei soggetti sociali è essenziale per la crescita della democrazia. La disgregazione sociale, la crisi dell'identità collettiva ed individuale, l'anonimato espongono la società moderna alle minacce di un nuovo fondamentalismo ideologico di cui fanno parte anche le nuove tecniche di comunicazione. Oggi il messaggio politico, invece di sollecitare la partecipazione popolare viene soltanto trasmesso attraverso le televisioni o mezzi mediatici non più controllabili democraticamente. Ciò allontana i cittadini dalla politica e dalla partecipazione, diversamente da quello che è maturato con la lotta per la terra.

In conclusione, ricordare i fatti di Bisacquino che rappresentano un punto di svolta nell'identità del popolo siciliano e del popolo italiano, per noi organizzazione agricola, che nel corso degli anni è diventata un'associazione di imprenditori agricoli, moderna, laica, con grande vocazione unitaria, autonoma dai partiti e dai governi, e che comunque ha ereditato le motivazioni innovatrici della rifonna agraria, della modernità di quelle battaglie, significa consegnare il testimone ideale, tramite la memoria, alle nuove generazioni. E' l'unico modo per celebrare quei fatti. Per questo motivo ideale e politico ringraziamo quanti, anche a prezzo della propria vita e della libertà, vi hanno partecipato: donne, uomini, contadini, intellettuali, ceti medi, i 180 arrestati che assieme agli altri 3.000 furono vittime della repressione.

Desidero ricordare infine Pio La Torre che scontò quasi due anni di carcere per avere preso parte all'occupazione del Feudo di S. Maria del Bosco. In quegli anni egli forgiò la sua scelta di vita quale giovane dirigente del movimento contadino sino al sacrificio successivo. Ricordiamo dunque i caduti, tutti i caduti.

Grazie quindi anche ai presenti, alle rappresentanze politiche, ai dirigenti della scuola che hanno voluto cogliere il nostro messaggio, agli amministratori comunali di oggi, figli e nipoti di quegli eroi che tutti insieme stanno ribadendo l'impegno comune per un nuovo sviluppo e per una rinnovata democrazia.

GIANNI PARISI: "Io devo avvisare che a conclusione di questa manifestazione il Sindaco di Bisacquino consegnerà una pergamena in ricordo degli avvenimenti, ai partecipanti a quei fatti, a quegli amici, quei compagni, quei contadini che sono qui presenti.

Qualche d'uno vuole parlare e credo sia giusto dare loro la parola e credo che abbia chiesto di parlare Giovanni Di Leonardo, il giovane tredicenne arrestato in quegli anni per questa partecipazione alla lotta"

GIOVANNI DI LEONARDO: "Oggi siamo qui nel teatro comunale di Bisacquino, un grazie a tutti gli Onorevoli che mi hanno invitato per discutere un po' su quello che è successo.

Quando scoppiò la questione dell'occupazione delle terre c'erano parecchie persone, donne, uomini, grandi e piccoli e per ultimo c'ero io che ero il più piccolo. Nel tumulto c'era molta gente, fra questi io ed una donna, messi nascosti dietro una mangiatoia che era bucata di sotto. Con una lampadina la polizia vide che sotto questa mangiatoia c'erano due persone e iniziarono a gridare: "Fuori! Fuori!", ci presero a colpi di calci, a quella donna nelle spalle, ci presero e ci portarono sul camion che si trovava in piazza. In piazza c'era anche mio padre e altre persone che assistevano alla scena. Con il camion venni portato a Palermo al Malaspina facendomi fare due mesi di carcere, ad un minorenne che aveva tredici anni fatti, davvero una cosa non giusta perché mi dovevano lasciare libero, no che mi portarono al Malaspina. Mia madre rimase da sola a casa, non poteva nemmeno mangiare e per me, con quel poco che faceva, vendendo sacchi di frumento faceva avanti ed indietro a Palermo per venirmi a trovare. Ringrazio Pio La Torre che ogni tanto andava da mia madre e gli dava qualche 5.000 Lire per fare il biglietto per venire a Palermo.

Grazie per avermi dato la possibilità di parlare oggi".

GIANNI PARISI: "Non so se il compagno La Sala, un altro dei partecipanti di quel movimento, vuole parlare. Salutiamo il Sen. Schifani, lo preghiamo di accomodarsi".

LA SALA: "La mia vuole essere semplicemente una testimonianza. Innanzitutto saluto e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati e che rappresentano l'iniziativa di questa manifestazione che ci farà tornare quei ricordi di come eravamo cinquanta anni fa e anche prima, come si viveva ed il perché della ribellione contadina e dell'occupazione delle terre dei feudi.

Saluto tutti i presenti in sala, le autorità politiche, militari e religiosi, se ce ne sono, e mi scuso in anticipo se, anche non volendo, commetterò qualche errore.

Grazie al nostro Sindaco Filippo Contorno per avermi invitato a testimoniare i fatti da me ricordati relativi all'occupazione del feudo di S.Maria del Bosco, delle conseguenze successive, delle lotte a cui io stesso ho partecipato. Credo sia opportuno prima di arrivare ai fatti di Bisacquino fare una premessa. A quei tempi si affrontava un dopoguerra che ha lasciato la popolazione affamata e senza lavoro, mancavano le risorse necessarie per la sopravvivenza, l'unica risorsa era la terra e, per questa, finita la guerra si lottava per la riforma agraria: dare la terra al contadini ed in tutte le occasioni e le manifestazioni si ridava la terra a chi la lavora, "Vogliamo la terra, no alla guerra!" i compagni anziani come me si ricorderanno che era così. 1 governanti di allora non erano attenti alle esigenze dei contadini o non erano in grado di risolvere il problema, non vi erano alternative del lavoro tranne che coltivare la terra, purtroppo la terra era nelle mani di pochi latifondisti protetti dagli allora famosi "Gabelloti" ma che noi li chiamavamo parassiti e mafiosi. Taluni di questi feudatari esercitavano la coltivazione in proprio dando ai lavoratori salari di fame che non bastavano a sfamare le proprie famiglie a volte dovevano contentarsi anche di niente figuriamoci con il vestirsi, lascio a voi immaginarlo, altri concedevano la mezzadria, naturalmente per quei terreni meno fertili e poi, alla fine, al momento del raccolto non era per niente la metà dell'intero in alcuni casi il 71% andava al padrone, allora si chiamavano padroni, e il 25 % andava al contadino e come? direte voi se era una mezzadria perché questa differenza? ve lo spiego subito. Ecco come si ci arrivava, il grano da seminare era a carico del mezzadro ma il mezzadro naturalmente non l'aveva, niente da preoccuparsi, il padrone lo anticipava e il contadino glielo restituiva al raccolto, naturalmente maggiorato in natura, gonfiato.

Al raccolto interveniva il famoso "Gabelloto" prima ancora di procedere alla spartizione tirava fuori dal cumulo di grano ammucchiato, tirava fuori il seme maggiorato a suo piacere, tirava fuori pure il costo del suo salario e non era poco, inoltre il costo di eventuale riparazione effettuato durante l'anno alle stalle nelle quali era concesso dormire ai contadini assieme ai propri muli, e non voglio dire altro veniva trattenuto anche dal cumulo di grano accumulato sull'aia. Succedeva ai contadini più deboli di non avere cosa mangiare durante i mesi invernali, niente paura, il padrone soccorreva cioè dava un prestito di grano per riprenderselo al successivo raccolto naturalmente maggiorato, "u famusu succursu" se vi ricordate lo chiamavano "u succursu", a questo punto il grano restante veniva ripartito a metà il campiere parassita usava due modi di misurare con il tumulo, allora si chiamava il "Tumulo", il primo sistema era quello per il padrone, ai tumuli si passava una leggera rasa, a volte si e a volte no, il secondo sistema quello per il contadino la rasa veniva passata due volte. Quando si verificava un'annata magra succedeva spesso questo anziché al mezzadro, come detto in precedenza, venivano assegnati i terreni peggiori e quel povero contadino se ne tornava a casa con i tre denti sulle spalle, cioè con niente o quasi niente dopo aver lavorato un anno intero. Però niente paura c'era il padrone che soccorreva a quel prezzo, naturalmente maggiorato, così la storia si ripeteva di anno in anno. Pertanto quei padri di famiglia e i giovani, specie quei reduci che avevano patito la tragedia della guerra, esasperati dalle angherie subite, si sono armati di zappe e picconi con la solidarietà delle loro donne, sventolando le bandiere, ricordo che vi erano le bandiere delle falci e martello cioè comunisti, la bandiera falce, martello e libro, la bandiera con lo scudo crociato e la bandiera della pace era un'altra bandiera formata da un drappo rosso, mi sembra, ed una colonna al centro. Questi contadini abbiamo detto che si sono messi in marcia alla conquista del feudo di S.Maria del Bosco, naturalmente si trattava di una soluzione finalizzata a sollecitare i governanti di procedere all'espropriazione e allo spezzamento del latifondo e la relativa assegnazione dei terreni ai contadini più bisognosi.

Il feudo di S.Maria era e credo che tuttora lo è, esteso per circa 2000 ettari dei quali quasi la metà abbandonati ma si trattava di ottimi terreni che avrebbero potuto produrre e sfamare tanta povera gente. Ricordo in particolare la gioia di tutti ma particolarmente delle donne in prevalenza, madri di famiglia, che seguivano i propri uomini accompagnandoli con canti popolari, mentre dissodavano con i picconi quella terra assodata dagli anni, quella era la speranza per continuare a vivere. Si partiva ogni mattina allo spuntare del sole, appuntamento in località Piano Quattrini e ci si avviava tutti insieme. Alla testa del corteo partiva un camion carico di braccianti, quei poveretti non avevano neanche un mulo ma speravano anche loro di avere assegnato in qualche modo un fazzoletto di terra per sfamarsi, partivano, dicevamo, sventolando le bandiere e cantando e con gioia si arrivava sul posto di lavoro. Vi era la partecipazione e la solidarietà di tutta la popolazione cosciente, perché c'erano degli incoscienti come ho ricordato il fatto di Scelba. E' durata così una settimana, di terreno se n'è dissodato molto se nonché alcuni estremisti che non avevano niente a che vedere con le lotte contadine infiltratisi in mezzo al corteo hanno arrecato danni al barone Inglese, proprietario del feudo di S.Maria del Bosco il quale, in verità, fino a quel giorno, aveva assistito senza protestare, a quel punto il barone denunciò tali danni, sono intervenuti i carabinieri di Bisacquino e hanno proceduto all'arresto e alla carcerazione di due compagni di lotta e di spicco Sicola Vincenzo e Ferina Castrenze sindacalisti. Il giorno successivo è avvenuto una grande protesta per la via del paese si chiedeva la scarcerazione dei due compagni, tale manifestazione ha oltrepassato i limiti al punto tale di minacciare la rottura della porta alla caserma dei carabinieri, naturalmente si trattava dei soliti estremisti infiltrati.

A quei tempi i carabinieri di Bisacquino erano comandati da un tenente, se non ricordo male Panzuca il quale era un gentiluomo, un buon padre di famiglia e con le buone maniere è riuscito ad allontanare la folla e calmare la sommossa senza alcuna conseguenza. Naturalmente il dovere suggeriva di comunicare i fatti alle autorità gerarchiche. All'indomani di quella sommossa si è ritornati al lavoro di dissodamento, alla fine della giornata lavorativa, erano le ore 15,00 circa del 10 marzo del 1950 si ritornava silenziosamente al paese era l'ultimo giorno di lotta anche perché c'era sentore che lo Stato sarebbe intervenuto a favore dei contadini, avevamo rabbia anche per i due compagni ma soddisfatti di come erano andate le cose. Vi era una colonna di lavoratori di oltre 1500 persone tenete presente che alcuni giorni sul feudo vi erano oltre 4.000 persone, vi partecipavano i contadini di Contessa Entellina e di Giuliana. Quel giorno non ho potuto accompagnare i braccianti con il camion ma sono andato incontro alla colonna dove era partita la mattina, mi sono messo a fianco degli uomini e donne porta bandiere unitamente ai dirigenti politici dei partiti, comunisti, socialisti, democratici cristiani e repubblicani.

Tra questi spiccava Pio La Torre, mio grande amico, a quel punto siamo stati raggiunti dai nostri padri i quali con il loro buon senso ci hanno invitato a scioglierci perché erano venuti a conoscenza di un'autocolonna, una ventina di camion carichi di poliziotti. E bene avevamo di scioglierci, non lì ma un po' più su dove dall'alto di una scarpata di una strada il compagno Pio La Torre voleva salutare i partecipanti impegnandosi a continuare la lotta a livello politico se nonché giunti all'altezza del punto designato, per coloro che sono di Bisacquino, alla gebbia di Piro ci siamo fermati per ascoltare Pio La Torre e subito dopo scioglierci pacificamente.

In quel preciso momento e non posso mentire perché mi trovavo a fianco di Pio La Torre, è arrivato sul posto l'autocolonna della polizia, uno di loro sicuramente un superiore, ordina l'immediato scioglimento, Pio La Torre prega il comandante della polizia affinché ci permettesse di salutare i lavoratori presenti con la promessa dell'immediato e pacifico scioglimento. Quel poliziotto comandante respinge la richiesta pacifica e ordina ai suoi commilitoni, con le armi in pugno, di avanzare presso i contadini per forzare lo scioglimento. In testa vi erano donne con le bandiere, un silenzio da tomba, si sente una voce autorevole ai poliziotti "toglietegli quegli stracci!" alludendo alle bandiere, alcuni poliziotti si avventano sulle donne per togliergli le bandiere dalle mani, è successo un finimondo! ho visto una donna difendere la bandiera con un accanimento che credo uno di noi non sarebbe stato capace, è riuscita ad azzeccare un calcio sulla parte debole ad un poliziotto tanto forte che costui è caduto a terra svenuto; ho visto un contadino togliere la capezza al mulo e ad accanirsi contro un poliziotto, sono cominciati così gli spari anche se apparentemente in aria a quel punto è iniziata una fitta sassatoia contro i poliziotti ci sono stati molti feriti da ambo le parti, qualcuno dei contadini ha riportato lieve ferite da arma da fuoco o di calcio dell'arma stessa, ma purtroppo a un certo Catalano, come ho ricordato precedentemente, è andata a male perché rimase invalido per tutta la vita colpito alla schiena e così è cominciato un fuggi fuggi di tutti i lavoratori.

Ho chiesto a Pio La Torre se voleva venire con me, ha risposto "no! caro Giorgio, io resto qui perché voglio discutere con quei poliziotti", lo hanno arrestato senza discutere e in seguito per sentito dire, vi furono oltre trenta feriti, moltissimi arresti e il resto è nei vostri documenti. Grazie".

GIANNI PARISI: "Dopo questa stupenda testimonianza, documentazione di prima mano, io darei la parola a Piero Cuccia Sindaco di Contessa Entellina e poi procederemo, velocemente, con altri interventi perché vogliamo che la consegna della pergamena avvenga con il pieno della sala".

PIERO CUCCIA: "Innanzitutto volevo portare a questa bella e numerosa assemblea il saluto della cittadinanza di Contessa e dell'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare. Con piacere ho notato in precedenza che si è fatto tanto riferimento al carattere unitario della lotta per la riforma agraria, è stato detto che tutti, comunisti, socialisti, democratici cristiani con le rispettive bandiere sono partiti tutti per l'occupazione della terra animati tutti da un unico intento: la fame, il bisogno di sfamare i propri figli e le proprie famiglie. C'era alla testa il compagno Pio La Torre, qui a Bisacquino c'era alla testa il Sindaco socialista D'Accursio, tutti assieme, tutti con le rispettive bandiere sono partiti verso l'incognito perché non sapevano quello che li aspettava.

Ho notato anche con piacere il carattere unitario delle amministrazioni comunali che hanno dato il proprio patrocinio a questa manifestazione.Questa assemblea, questa bella assemblea formata indistintamente da gente di svariati partiti politici, però non noto la stessa cosa, scusatemi, nella organizzazione di questa manifestazione, io oggi mi sarei aspettato seduti a questo tavolo di Presidenza tutti i rappresentanti politici della zona, però noto in questo invito, in questo manifesto che ci sono delle assenze, gente che non è stata invitata, capisco l'assenza dell'On. Peppe Lumia che in convalecenza per l'incidente automobilistico occorsogli per cui da questa sala gli inviamo tantissimi saluti di pronta guarigione, ma non vedo, per esempio, fra gli invitati un deputato della zona e mi riferisco all'On. Ciccio Nicolosi, deputato della zona di Bisacquino, non vedo fra gli invitati il compagno Francesco Di Martino, deputato regionale della zona di Contessa Entellina forse perché non sono meritevoli, scusatemi, se non sono meritevoli in base a quali criteri vengono dati questi attestati di merito, Di Martino non ha ricevuto nessuno invito e questo te lo posso garantire io, Di Martino in Sicilia rappresenta quei socialisti che assieme agli altri comunisti e democratici cristiani sono andati ad occupare le terre sia a S.Maria del Bosco che nel feudo di Roccella a Contessa Entellina e credetemi il compagno Di Martino con la sua presenza in questa manifestazione avrebbe potuto dare un valido contributo alla manifestazione stessa, scusatemi ma era uno sfogo che dovevo fare.

Grazie".

GIANNI PARISI: "Vorrei, scusate, precisare che noi abbiamo inviato l'invito a tutti i parlamentari nazionali e regionali della provincia di Palermo anzi a quelli regionali a tutti e novanta. Poi alcuni li abbiamo invitati a voce, oltre che con l'invito, per esempio il Sen. Schifani è qua, il Sen. Figurelli è qua, Pippo Cipriani il Sindaco di Corleone è qua, ma voglio dire non potevamo fare un elenco di novanta nomi nel biglietto d'invito abbiamo messo alcuni nomi, ma tutti hanno avuto l'invito. Ad ogni modo io spero che non dobbiamo guastare questa bellissima manifestazione con queste piccolezze perché qua nessuno è venuto a fare speculazioni politiche, se è venuto Claudio Fava è venuto di sua iniziativa ed io mi sono sorpreso, personalmente, di vederlo arrivare, io non glielo avevo detto eppure siamo compagni di partito e ci vediamo spesso. Ha sentito di venire e basta.

Ci sono altre persone come l'On. Nino Mannino e l'On. Ammavuta che sono venute perché hanno sentito di venire. Così potevano fare altri. Detto questo io vorrei dare la parola al Sen. Figurelli e poi al Sen. Schifani".

MICHELE FIGURELLI: "Grazie ai protagonisti che qui hanno reso una importante e bella testimonianza di quei fatti, grazie al Centro "Pio La Torre" che ha organizzato questa manifestazione e grazie al Sindaco per quello che ha detto e per quello che ha voluto indicare sul valore, per l'oggi e per il futuro, della memoria e proprio per l'impegno e la passione civile che ha animato le parole del Sindaco di Bisacquino, a me sembra doveroso esprimere a lui, all'amministrazione, al consiglio di questo bellissimo paese un auspicio, lo dico molto umilmente che nella piazza di Bisacquino in un altro luogo pubblico, che voi riteniate più idoneo, possa essere quest'anno, cinquanta anni dopo, messo un segno, affissa una targa che ricordi e che ringrazi i contadini, i lavoratori di Bisacquino protagonisti di quelle lotte e li ringrazi per quello che il loro impegno, il loro sacrificio ha dato a tutti noi, innanzitutto la libertà, la conquista dei propri diritti, la capacità di ribellarsi ad ogni sopraffazione, la democrazia e al Sindaco voglio dire che sulla base di questa manifestazione della partecipazione della scuola e degli studenti, che è la cosa più vitale e più importante, sulla base anche della iniziativa di cui ha parlato qui l'On. Vizzini del libro che sta per pubblicarsi con gli atti del processo, possa seguire un'iniziativa che veda protagonisti, oltre al Centro "Pio La Torre", l'Istituto "Gramsci" veda protagonista la scuola anche l'amministrazione. C'è la raccolta organizzata di testimonianze vive e questo è un lavoro che altrove ha portato a dei risultati importanti, molti importanti anche per la ricerca storica e scientifica.

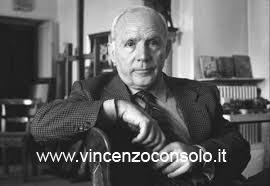

Io lo dico pensando, anche, a quello che viene da molte testimonianze. Ce n'è una, è uscito un libretto per le edizioni "Sellerio", di una donna straordinaria che all'epoca fu impegnata nel movimento dell'occupazione delle terre e nell'organizzazione delle donne nella Sicilia, Giuliana Saladino. Giuliana Saladino ricorda, qui cita ampi brani, di giovani intellettuali, di giovani appena laureati, di giovani avvocati che fanno, a servizio delle leghe, a servizio della Federterra, i difensori dei contadini che avevano occupato le terre e che erano stati arrestati ed erano sotto processo.

E qui ci sono anche i ricordi di altri documenti che vanno disseppelliti, come ad esempio le lettere politiche e private che Giuliana Saladino consegna, lettere politiche e private di tanti compagni, per esempio, che erano nel carcere giudiziario di Caltanissetta, e sono citate queste testimonianze per dire del dramma politico e umano degli arresti, i crolli, le difficoltà di un partito che deve mettere su una efficiente difesa legale in nove province. I detenuti sono a centinaia e dice Giuliana Saladino: "Giovani studiosi di storia perché non vi mettete a contarli", nessuno sa bene quanti furono, mettere su un'efficiente difesa legale in nove province ed insieme la difficoltà di dare priorità ai compagni carcerati perché intanto ci sono i minatori, la pace, i contadini, le cooperative che vacillano, polizie e carabinieri che te li trovi di fronte ovunque, l'offensiva della destra, l'offensiva dello Stato.

Ci sono dei ricordi molto belli, degli occhi di carbone e dei denti scintillanti di Pio La Torre, ci sono delle considerazioni su quella organizzazione straordinaria, sulla preparazione del riparto, dell'applicazione dei decreti "Gullo" e sull'occupazione dei feudi. Ecco noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo arricchire questa memoria lasciandone anche una traccia scritta non restando solo fermi alla tradizione orale che poi si interrompe e finisce.

Io, ieri, ero impegnato al Senato a fare una relazione e a coordinare un incontro con alcuni deputati dell'Assemblea Nazionale di Francia, membri di una commissione del Parlamento francese, contro gli ostacoli alla lotta contro, li chiamano così loro, la delinquenza finanziaria, un incontro in fondo su mafia e riciclaggio e mi ha colpito molto l'accoglienza e la gratitudine espressa dai francesi su un punto, sul fatto di svolta che, per me, era stato doveroso ieri ricordare anche dal punto di vista tecnico?legislativo. Pio La Torre e quella legge che porta il suo nome, la legge che per la prima volta fa entrare la mafia nel codice penale, la legge che punta sul patrimonio e sulla ricchezza perché li considera beni sottratti alla terra ed al lavoro, all'impresa e all'intelligenza, allo sviluppo della Sicilia del Mezzogiorno del nostro Paese.

A questa conquista hanno guardato e continuano a guardare, come ha largamente testimoniato lo svolgimento dell'incontro di ieri, gli altri Paesi proprio mentre si sta approvando la nuova direttiva dell'Unione Europea contro la mafia ed il riciclaggio e mentre si sta preparando a Vienna quella carta delle Nazioni Unite che proprio a Palermo verranno a firmare i grandi capi di Stato del mondo prima di portarla all'Assemblea di fine millennio delle Nazioni Unite.

Vedete la radice, le grandi radici, la linfa di tutto questo, di queste cose modernissime di cui ieri abbiamo discusso con i francesi al Senato e che impegnano tanti Paesi e la cooperazione internazionale, la radice, la linfa di tutto questo è lì, è in quel movimento che aveva come protagonisti, in tanti paesi della Sicilia, i tanti Castrenze Ferina che Comune per Comune organizzavano questo straordinario movimento, movimento che s'intrecciò con quello contro la bomba, contro la bomba atomica e "terra e non guerra" era una delle belle bandiere delle lotte di quel tempo. Un movimento che ebbe i suoi martiri.lo molti anni fa ho trovato, mentre organizzavo una mostra storica di giornali, l'ultima pagina di un giornale, di un giornale dei lavoratori e di quella lotta: "L'Unità", ed è una pagina, l'ultima pagina del giornale, tutta nera con tante croci bianche e con una scritta molto semplice, ricordiamo che qui a Bisacquino come in tanti altri posti la Democrazia Cristiana partecipava al Comitato per la riforma, unitario, che poi coordinava e dirigeva quella lotta e quella marcia, la scritta in questa pagina nera, segnata da tante croci bianche, era " Vita, lunga vita a Scelba!", ti augurano 49 segretari di leghe e di Camere del Lavoro assassinati. E che questa sia la radice di una storia nuova, lo disse e lo testimoniò proprio Pio La Torre che lo ricordo ancora con quale tensione febbrile saliva e scendeva le scale a Corso Calatafimi tra il Comitato regionale, la Federazione ed il piano terra, l'Istituto "Gramsci", dove, negli archivi egli lavorò ad una serie di documenti su quelle lotte, su quel movimento, su Bisacquino, su S. Maria del Bosco, fino a pubblicare un libretto e dei documenti in questo libretto sul movimento contadino in Sicilia.Questo libro di Pio La Torre è dell'estate dell'ottanta e Pio con quella tensione febbrile, che ricordavo, lo scrisse in un momento drammatico della storia di Palermo. Pio pensava a quella lotta, a quell'arresto, all'Ucciardone, ai suoi compagni dell'occupazione del feudo mentre era impegnato direttamente nella politica attiva di giorno dopo giorno nella situazione gravissima e nuova di Palermo, quella segnata dai grandi delitti politico?mafiosi. Siamo nell'80, nell'estate dell'80 è la data in cui esce questo libro al quale Pio La Torre lavora per un anno e voi ricordate che nel luglio del '79 cade assassinato dalla mafia il capo della squadra mobile Boris Giuliano, che il 25 settembre cade Cesare Terranova che, con Pio La Torre era stato relatore di minoranza alla Commissione Antimafia. E cade assassinato lo stesso giorno in cui a Torretta, vicino Palermo, il medico della Questura di Palermo Joseph Michele Crimi, massone, mafioso, sparava nella coscia di Sindona che aveva architettato il falso rapimento e la sua missione in Sicilia. E poi viene quell'Epifania di sangue che vide stroncato, ucciso il tentativo grande di rinnovamento del Presidente Pier Santi Mattarella. E poi venne il Capitano Basile a Monreale poco dopo, ed il libro uscì quando ancora non era stato assassinato il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo Gaetano Costa. Ecco l'intreccio che Pio sentiva fortemente al richiamo di quella radice e di un richiamo che fosse vivo nel vivo e nel pieno della sua lotta,del suo impegno in quelle giornate, in quei mesi tremendi, terribili non solo per Palermo e per la Sicilia ma per la democrazia italiana.

Vedete ieri e oggi il valore della memoria per il futuro e per il domani in questi anni da Piana degli Albanesi a Corleone. Abbiamo fatto uno sforzo di memoria ed uno sforzo con le scuole, con i protagonisti, uno sforzo anche con la ricerca scientifica e storica, la memoria di quella straordinaria pagina del 20 aprile del 1947, delle prime elezioni del Parlamento siciliano che videro la vittoria del blocco del popolo e di quella risposta di sangue di dieci anni dopo del 1° maggio a Portella e poi le iniziative per Placido Rizzotto, per Cangialosi, per Li Puma. La memoria, abbiamo cercato di coltivare e di incentivare e sviluppare di quegli anni e, di come allora si riprese un filo rosso che neanche il fascismo era riuscito a spezzare, il filo rosso che legava la lotta degli occupanti del feudo di S. Maria del Bosco e di tutte le campagne, di tutti i feudi della Sicilia al movimento dei Fasci siciliani.

Ora noi ci troviamo in un'altra storia, in un altro mondo completamente diverso ma da lì, da quel battesimo del fuoco della democrazia e della libertà forse una riflessione oggi su che cosa è la democrazia, sull'organizzazione, sullo stare insieme è importante, ed è tanto più importante quanto più forte è la necessità di non lasciare la delega al Governo, di puntare sempre alla partecipazione critica, di puntare alla costruzione di una democrazia di massa organizzata che nessun messaggio dall'alto o nessun feticismo della televisione può sostituire. Ed io dico questo perché ai ragazzi, ai nipoti, ai pronipoti di quelli che marciavano su S.Maria del Bosco, che allora avevano 18?20 anni, non venga meno la riflessione che se loro possono oggi dire e scrivere tutto quello che vogliono, fare distribuire un volantino, se loro non sono più costretti agli impedimenti che si opposero all'azione dei loro nonni, dei loro bisnonni, se i ragazzi non conoscono più quei limiti per cui ci voleva l'autorizzazione per il manifesto, per la manifestazione per cui due giorni prima di quella marcia, qui furono arrestati il segretario della sezione, il segretario della Camera del Lavoro, se non ci sono più queste costrizioni, questi impedimenti è anche grazie ai Castrenze Ferina di tutta la Sicilia e del Mezzogiorno che fondavano con quel movimento la democrazia italiana".

RENATO SCHIFANI: "Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori dell'invito ad una manifestazione che si richiama ad eventi ben noti, anche all'intemo della mia famiglia, ovviamente ho buona memoria dentro di me di quello che è significato quell'evento.

E' un evento che vorrei introdurre in questo mio brevissimo intervento, una considerazione aggiuntiva a quello che è stato egregiamente detto da altri. E mi rivolgo ai giovani, in questo senso, che secondo me ha segnato un grosso punto di attacco, di rivolta nei confronti di quel sistema latifondista mafioso, in senso lato, che già imperava nel territorio. Sarebbe opportuno che i nostri giovani cominciassero a conoscere, non tanto nell'ambito didattico ma anche nell'ambito dei convegni, quello che era il sistema del controllo del territorio del dopoguerra in questa zona nei latifondi siciliani. Cosa imperava, quale logica imperava e quindi il riscatto della terra, la possibilità degli agricoltori di utilizzare il loro territorio per la propria sopravvivenza. Da un lato significava anche una forma di aggressione ad un sistema di potere che già regnava e che nel tempo ha prodotto i suoi nefasti frutti, perché le origini della mafia non avvengono per caso e trovano le proprie radici all'indomani dell'ultima guerra. E questo sicuramente giova, quel momento di riscatto giova certamente a decoro, a grande orgoglio di quella classe contadina che s'intestò quella lotta che fa parte del patrimonio di alcune forze politiche, non della mia in quanto sono esponente di un partito che nasce nel 1994, ma di forze politiche di sinistra ma anche di forze politiche democratiche. E' un patrimonio storico-culturale che appartiene a tutti, al quale occorre guardare in una Sicilia che però oggi guarda e deve guardare anche ad un proprio modello di riscatto economico-istituzionale che rientra nel dibattito politico di questi giorni e di questi anni. Dobbiamo guardare al passato con grande rispetto perché questo passato ci possa, tutti assieme, fare operare bene per il riscatto della nostra terra e, secondo me, il riscatto della nostra terra nasce da un nuovo modello istituzionale. Io sono contento, oggi, di incontrare qui l'On. Fava, al di là dei colleghi parlamentari che già conosco, perché vedete, in questo momento, la Sicilia è al vaglio di una fase essenziale nell'ambito delle riforme istituzionali.